-

已删除 at 2025年04月14日

就这要求,哪里需要写 leetcode,不就是能写常规 python 代码并且不写得太差就行了……典型面试造火箭,过度要求

-

已删除 at 2025年04月14日

对,是测试。

不是测试需要考 high 等级,而是有部分面试官的个人行为就喜欢这样。

我自己最多出 medium ,而且不会出靠奇技淫巧灵光一现思路解决的算法题,而是踏踏实实的工程编码题。

-

考研对已经乱七八糟的简历有帮助吗 at 2025年04月10日

我觉得没什么必要,读书学的那些纯理论并不会让你使用大模型有明显的速度变化,相反,如果你专注于应用,更重要的是你的点子和实践尝试而不是那些基础理论知识

-

已删除 at 2025年04月10日

啊?干个外包都这么卷吗?还我现场面试给我来这些我都不好说我能第一时间想到最优解

-

已删除 at 2025年04月09日

字节 100% 要求在线手撕,难度看面试官偏好,我们组的实习生当时校招一面就直接接雨水……(给我整无语了,我很反感没有意义的难题,无非就是背题)。

-

一个有意思的小事 at 2025年04月08日

原来如此

-

个人随笔 - AI 产品测试人员的道路 at 2025年04月08日

老板一直强调让大家学习大模型,强调了一年,最近开始组织我和其他同学牵头来给大家找课程资料、考核、论文分享、业务实践分享。各个方向的测试同学也开始实际做出一些大模型工具(虽然工程都很简单,贵在 idea 还不错),已经有扑面而来的压力

-

考研对已经乱七八糟的简历有帮助吗 at 2025年04月08日

不清楚帖主的年龄多大,在当下社会状态,尤其是技术行业,如果提升完学历出来(比如全日制研究生)可能都接近 30 岁了,必要性不大了。别人 30 做小负责人 or leader,你才出来做基层,公司视角肯定选择更年轻、生活负担更少的年轻人。

我更推荐学技术,这个选择是在你【提升学历还是学技术】二选一的前提下做的。

不过按照帖主折腾过的东西,我突然有个想法,“学技术” 又浪费时间,收益也可能有限,还不如利用现有资源,去研究怎么使用大模型来提升 P 站内容质量或产量,来放大这块的收入。

-

[深圳/北京] 抖音开放平台质量保障岗位招聘 at 2025年04月08日

两个 buff 都有的话,概率相对低

-

[深圳/北京] 抖音开放平台质量保障岗位招聘 at 2025年04月08日

会看经验是否合适,大模型可能缺人一些?其他业务都是谨慎挑人了

-

[深圳/北京] 抖音开放平台质量保障岗位招聘 at 2025年04月08日

没事,我也 30++ 了

-

现在测试都不卷 质量和效率,全员卷 ai 了。。。 at 2025年03月24日

我们还是在卷质量和效率,但是要使劲把 ai 带进来将故事,那些一眼看上去虽然很魔幻天马星空的东西,只要夹上 ai,老板容忍度就会大大提高。

-

找了一个业务是电商的资金盘公司,能去吗测试岗 at 2025年03月14日

会不会 600 人里 500+ 是销售运营?

个人感觉,积分玩法后劲不足,不能给用户带来长期价值(比如用户更容易更便宜买到想到的,商家更容易卖给想要的人,这个定位里它符合多少),留不下多少的用户有价值吗?会不会都是贪便宜薅羊毛的用户?

真正有钱消费的人,应该不会在意几块钱的积分返现。 -

找了一个业务是电商的资金盘公司,能去吗测试岗 at 2025年03月11日

- 脉脉上试试找风评

- 多找几个大模型问问这家公司的情况

- 找找市面上有没有明确的同类竞品公司,然后看竞品的发展怎么样

- 有没有在扩张,团队多少人,这些除非自己真的看到了不然别信;而且要看他们现在有没有做出成绩

-

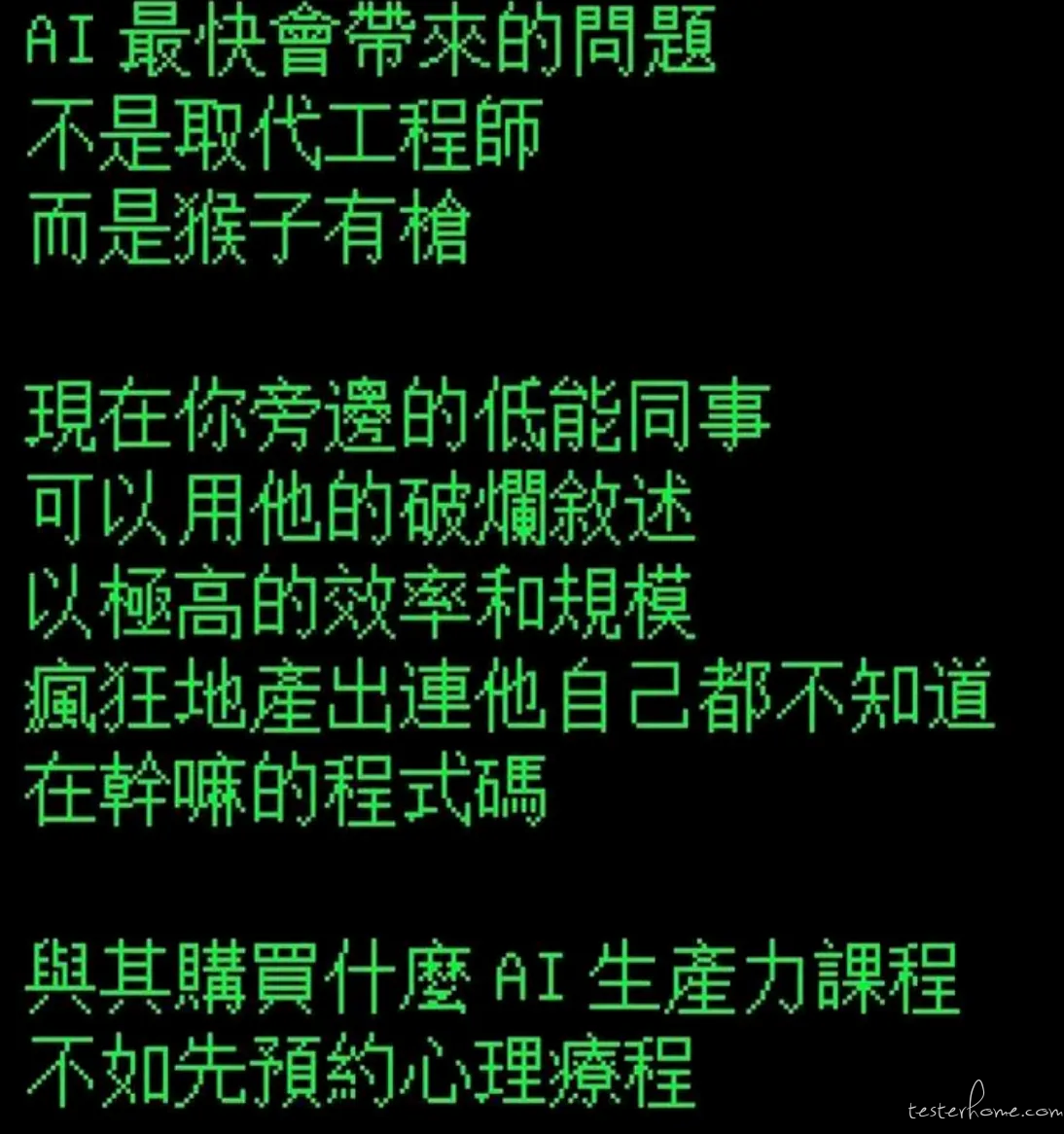

AI 真的是我出道以来,用过最好的效能工具 at 2025年03月11日

发个段子

-

接口自动化测试一般都怎么设计断言呀 at 2025年02月24日

绝大部分场景下验证返回就够了,如果这个场景下的数据库结果很重要那就加上数据库数据验证。

如无必要,勿增实体。 -

是否有使用 deepseek 来编写测试用例的大佬?你们的提示词如何设置的? at 2025年02月20日

应该还好,如果你是用的术语是行业通识术语,它肯定可以理解。如果用的是你们公司内部术语,那加上解释就好,或者你感觉可能是黑话你就换个大白话用词去表述

-

是否有使用 deepseek 来编写测试用例的大佬?你们的提示词如何设置的? at 2025年02月19日

很简单,给他解释你说的黑话和术语,只需要提前一次性解释完就好

-

刚入公司半年的业务测试小白,如何用 AI 做测试分析 at 2025年02月14日

+1,在我的日常工作中,尽量把 AI 圈定框死为高效搜索助理和知识百科,需要深度思考分析的是真不敢太多依赖 AI

-

外包对于下一份工作污点很大吗 at 2025年02月13日

如果做过大厂的外包,带着这个简历去找小公司,在视野和沟通表达上不是优势吗?

-

当了 3 年全职妈妈现在还机会回到职场吗? at 2025年02月11日

这就是代价了

(不过这里说的是会计,7k 也不至于那么不堪)

-

当了 3 年全职妈妈现在还机会回到职场吗? at 2025年02月10日

回来肯定是可以回来的,但是要接受低水平薪资的现实。

我身边的案例是一个 2 年深圳全职妈妈重回会计职场,月薪 7k(别人生娃之前也是工作好几年了)。

对于普通人,学习还是需要氛围和实操,说不定你只有回到职场才真正有心学习进去。

-

目前 AI 真的没有办法帮助测试提效吗? at 2025年02月08日

豆包、deepseek 等大模型,我们都直接把研发 Merge Request 中的代码发给它们,甚至不用多少上下文代码,它就能理解代码的含义,评估质量风险(兼容、安全)。很强大的,就当 AI 是个技术专家的角色去问就行

-

行业动态 - 十九期 at 2025年02月07日

是啊,像咱们这些只会写代码的,缺少美术和音乐,这个时候 AI 就能快速补充短板,让一个写代码的能创造出一个完整的游戏

-

请各位大佬帮想入行测试行业的新人指点迷津 at 2025年02月06日

找 kemi、deepseek 这些 ai,反复追问,能拿到你比较满意的答案。