-

【安全测试】各位大佬们有没有推荐使用的工具? at January 19, 2026

先看你需要测什么方面的安全。

通用简单的 web 安全问题(如有安全风险的 web 配置,和一些简单的漏洞),有好多现成工具能拿来扫描,但效果可能不怎么样。比如:https://github.com/greenbone/openvas-scannerhttps://github.com/sqlmapproject/sqlmap,

业务性质的安全漏洞,都是靠经验去挖掘,依赖对业务场景和安全漏洞的理解,这种市面上没有工具,只能靠技能。

-

请问各位大佬,值得为了 tittle 升一级,管理范围扩大 2 人到 6 人,AI 应用落地,平薪跳吗? at January 16, 2026

9 年 3 跳挺正常,平均 3 年换一家,不会是被诟病的地方。

现在呆的公司,从你的描述看,已经达到了个人各维度的天花板,薪酬空间、管理空间、技术空间都没法再上升,最重要的是公司业务发展也到达天花板,那接下来就不进则退,不突破可能或许会慢性死亡,劣势明显。

新的公司,管理空间没有质变化但至少有量的变化,有熟人关系对自己保护更好,最重要的是有新的技术空间,符合 AI 大趋势,公司还在上升,过去就有机会水涨船高吃到红利。

所以综合对比,当下是不进则退,过去短期有量变长期可能有质变。我认为可以跳。

-

【讨论】大家所在公司的缺陷逃逸率标准是多少? at January 15, 2026

这个要看业务的,不同的业务不可能拉在一个线上对比。就比如 toB 业务,7% 的逃逸率估计算一般或略差;但是对于 toC 尤其是带开发者开放属性的业务,逃逸率 10%+ 是正常的,因为长尾场景多得数不来。

而且问题逃逸也不一定代表什么,毕竟逃逸风险有高有低,同时,当下的测试资源和业务阶段也是影响逃逸率的重要因素。

故,你要找到同领域同类型(最好还是阶段类似)的业务去对比。

-

有点不想干了 at January 12, 2026

我不是在抖机灵,你可以这么尝试观察情况。

一来你又没体现要找上级反馈工作量超载问题,二来你又要默默吞下所有,最后让大家支招,那就只能这样试试上级的反应。有没有一种可能是,有些活 delay 了也没有影响,当然这只有你自己才能判断。 -

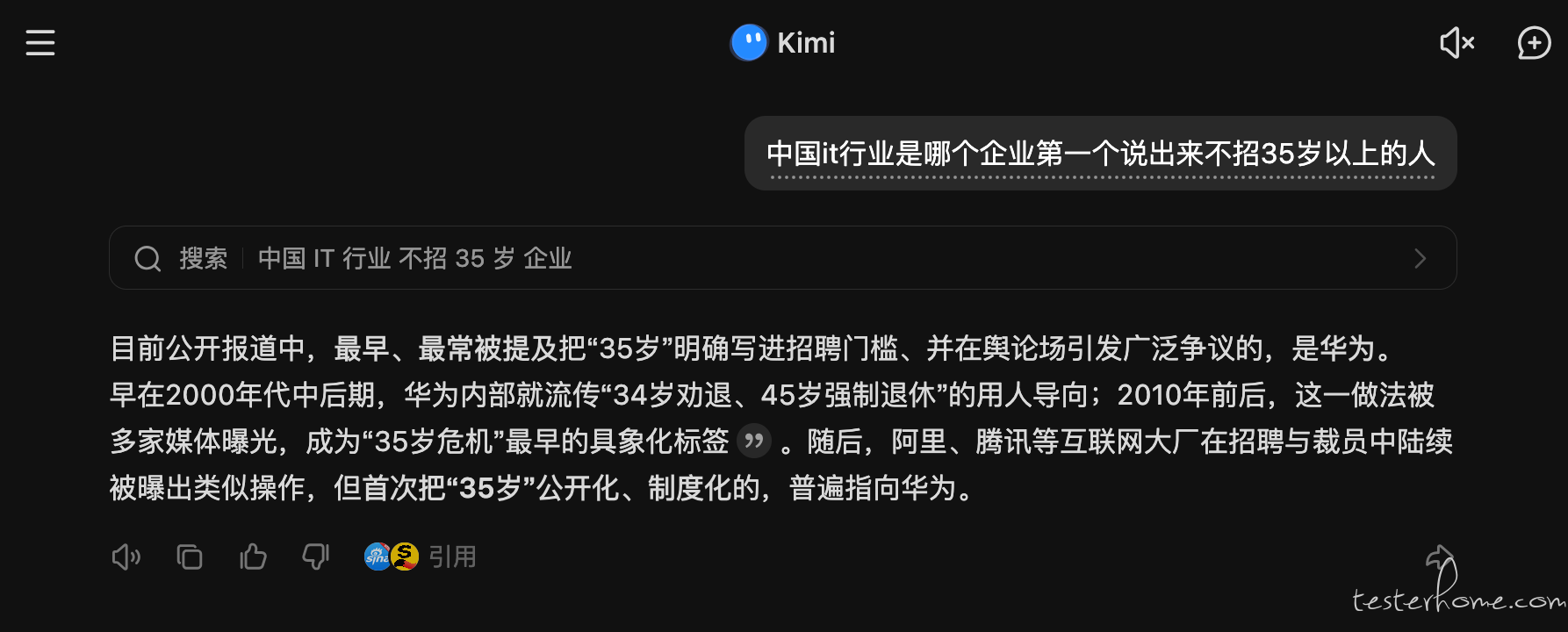

《35 岁》谁发明的? at January 12, 2026

印象中好像是 hw 第一次说的

-

请问各位大佬什么是测试思维? at January 09, 2026

在工作刚开始的前两三年,我认为市场不会因为你之前做过什么,而敲死你以后只能做什么,所以我鼓励【尽管去野蛮生长,找到你喜欢的长期方向,不要被你当下从事或者即将从事的工作所束缚】。

新同学经常有类似的疑惑:“完蛋,我天天搞测需求,写自动化用例,同样是 QA,我怎么跟哪些造工具造框架的 QA 比?!!”

我的回答是:

- 早期更关注你做事情的复杂度,而不是你从事的方向;知识和技能是可以迁移的,写测试用例也是开发,写测试框架也是开发,写 Linux 内核还是开发,只不过不同的事情其复杂度不一样,对领域知识、投入度和思考强度的挑战不一样;

- 视野不要局限在代码开发,不要认为搞框架搞工具就是厉害。在业务需求里,通过跟不同研发交流,主动去读代码,理解业务,理解架构,其实思考强度一点都不低。如果做到前面说的,我认为已经超越 90% 的测开。我想表达的是,线下交流是极度重要的,你在业务里能接触到形形色色的人要远多于测开,在业务的优势就是交流合作机会很多,要尽量善用。

- 校招面试一样的道理,不会因为有 “测试框架项目” 就一定更有优势。先扪心自问,你做的 “测试框架” 是不是玩具一个,真的复杂真的能用吗?你真的了解生产环境的测试诉求吗?为什么不去面待遇更高的开发岗位呢?所以,无论是 “测试框架项目”,还是什么其他东西,本质上都是面试敲门砖,简历加分项,只要体现你做的项目的复杂度就好了。所以,简历里有 “测试框架项目”,面试 QA 岗位会有优势是伪命题。

-

请问各位大佬什么是测试思维? at January 08, 2026

找 bug 不是最难的,如果你有实际项目开发经验,项目越复杂就越有优势(也就是你的 demo 越复杂越好)。

如果我是测试经理,我会优先找技术开发能力更强的,从开发转测试更多是视角和习惯转变,而测试转开发有明确技能门槛是更难的事情。 -

金融贷款行业接口自动化如何做 at January 08, 2026

楼主说【因为是贷款领域 尽量不 mock】,不应该是【因为是贷款领域 尽量要 mock】

支持 2 楼。

- 部署专门的自动化环境,在这个环境里搞不影响线上数据。

- 拆解链路一点点看,最后金钱支出在哪个环节发生,就让流程去到哪个环节之前中断或拦截下来。

核心问题还是不能因为测试,导致是实际资金转移。

想想,要是你跑一次自动化,公司欠别人几百个 w,或者每次都让外部公司出人手工帮你回滚测试数据,都不用说的没办法推进。

-

请问各位大佬什么是测试思维? at January 08, 2026

测试思维,看书本只是让你意识到有这回事,而思维本身的历练还是要靠具体的项目,最后转换为所接触业务领域、业务形态、复杂度的 “多或少”,“高或低” 的问题。

首先,测试思维,它是一个模式化的框框,在这个框框里有固定的几个东西占位置。如功能、性能、稳定性、安全、兼容,再靠自己的经验(还是来自前面说的三个要素)去补充。经验越多,见过的奇怪问题越多,就越能举一反三,当你看到这个功能,立马会产生 “警惕性”。或者一句话,测试思维迭代需要真正的阅读量。

其次,好的测试思维,离不开对业务技术实现的理解和熟练度。如果不知道业务功能大体的实现逻辑(不需要一字一句地理解,很多时候只要猜对就行,基本也很容易猜对),涉及的上下游,用到的技术组件,也做不好边界场景的补充。

最后,对于刚工作的同学,我的建议是:

- 测试思维有固定的模式,可以按照上述几个固定方向去穷尽业务场景;

- 业务场景穷尽过程,要关注 “用户实际视角” 和 “技术实现视角” 两个,前者需要对业务功能有好的理解和用户使用想象力,后者需要有代码能力支撑来猜测技术实现;

- 多找一些不同业务领域(如电商、游戏、社交...),不同业务形态(移动端、web、agent 客户端、服务端接口),不同复杂度的项目去自己尝试设计测试用例,磨练手感和思维敏捷度;

-

有点不想干了 at January 08, 2026

那你也试试活没干完 886 节奏,看看对进度有没有影响,大家什么反应,先别感动了自己。

-

接口性能测试大家还用 Jmeter 吗 at December 26, 2025

【如何判断是工具本身局限性还是自己操作错误】这个经验为主吧,但一般工具清楚说明了它支持 xx 功能,然后你怎么用都无效基本就是自己的使用不当问题。

如果工具没说明,你使用有问题,以前是上外网搜搜看看其他人或者老外有没有解法,现在就直接问 AI 好了。AI 在信息搜索上是无敌的。

-

请问各位大佬,棋牌游戏行业如何走 AI 测试 at December 26, 2025

试试 AI 做 UI 自动化测试咯:https://ui-tarsai.com/

-

接口性能测试大家还用 Jmeter 吗 at December 26, 2025

jmeter 也是我毕业前两年接触到的第二个压测工具,当时跑在 windows 上,有 UI 界面,只要理解几个关键的参数就能直接开始用,后面单机压力不够看了,还能换成命令行使用搞成多机。整体很适合作为性能测试接触的第一个 GUI 工作。

但是随着业务场景越来越复杂,jmeter 这些老派工具就跟不上了,一方面是 java 本身的性能极限不够高(线程模型、堆大小上限等编程语言方面的约束引入的天花板);另一方面从命令行工具角度评价,市面上其他工具用起来感觉都很像,无非就是参数设置稍有差异;

进阶的接口性能测试,就不再是拿二进制工具单接口发压这么简单,开始关注多接口关联的场景性压测,此时可能演变为写代码调用库来更灵活地发压;

接口性能测试在大公司的终极形态,必然是平台化,此时你就脱离性能测试工具本身,不会再关注你用的是 jmeter 还是 gatling 还是 wrk 还是啥,平台会帮你解决压测机器调度、多机发压等问题,你只要告诉压测平台你要压多少 qps,压多长时间,qps 变化策略和一些动态构造的数据就行,还会额外出现压测环境、压测集群等跟公司研发体系配套的问题,人就会聚焦在 “性能测试方案” 上,返璞归真。

-

2025 年终总结 at December 25, 2025

- 测试周期短,测试时间少:有没有办法让研发分批提测,不要让研发全部搞完后一次性全怼过来。这里还涉及研发如何拆分需求的依赖关系,也不是说着这么轻巧;

- 线上逃逸的接收程度:多和研发沟通变更,没有变更的地方,不回归在线上出问题可不可以接受?以这个原则去删减回归工作,可能有立竿见影的效果。和各方沟通,大胆接受线上出小问题,不然就接受一直这么累,或者跑路;

- 低级工作下放:什么都要你一个人干,你累死;实习生永远只能点点点,别人也没积极性越干越不想干。一些只有你知道的,但也不依赖经验和判断力的业务知识沉淀成文档,一次过内部培训把大家教会,就再也不用被垃圾事情浪费时间;

- 能力培养:在这样的环境和强度上,根本不存在能力提升一说,测试是一直是 “原地踏步 -> 人员流失 -> 放低要求紧急补充人员 -> 原地踏步” 循环,得发掘重点培养对象,建立人才梯队,做更多的工作下放;

- 自动化:这种频繁迭代的短中期项目,我不建议自动化,最多就做一些简单的核心接口自动化,但如果解决不了人效问题那就去幻想自动化能有什么用;

- 别全都要:有些工作是不是可以不做,或者简单做?比如各种报告是不是能简化,一些基本质量让研发保障(showcase 打回,如果测试有足够话语权)等……

-

大家所在的公司都在如何进行 AI 提效呐? at December 22, 2025

- AI 是真的能提效,对个人对老板都有收益,不要对 AI 有偏见,不要抗拒 AI 落地,要理解且拥抱,可以选择不做先锋布道者,但聪明人至少都做跟进者(有条件最好再理解一下 AI 底层进步迭代的逻辑,看论文看别人分析都好)

- AI 在质量领域的落地实践,正被大厂迅速开发。可能再过一年半,AI 在质量中能玩的地方基本都走了个遍,那会就沉淀出和传统质量一样的质量框架/套路,大家就照着干就完了

- 各行各业垂类领域的 AI 实践,肯定靠这个行业内的人去想,即使是传统质量也是一样,行内人是第一批知道痛点的,你可以骂你老板傻逼,但是不应该放弃思考(当然不思考也不代表什么)

-

怎么系统性的学习 AI,从哪里入手呢 at December 17, 2025

能帮助好别人就好

-

怎么系统性的学习 AI,从哪里入手呢 at December 17, 2025

- 先从学习大纲入手 —— 搜索引擎搜索 + 多 AI 问学习大纲,最后自己把答案整合一下

- 有了大纲后,明确学习先后顺序,大概画出初级、进阶路线(可以让 AI 帮忙划分)—— 基础概念优先学习,质量方向优先学习(如大模型评测,更接近测试思维,会更容易学进去),理出部分有互相依赖的概念一起学

- 然后就是一个个学,看资料、找视频、学案例 —— 对于非严肃的学习来说,这个程度的知识储备就差不多了,如果要严肃地说,那就得看一些体系化的书籍了

-

性能测试引入功能缺陷 at December 15, 2025

那要看性能测试的人跟不跟业务,如果他们是一波独立于业务之外专职搞性能的人,不了解业务,你让他们评估也实在是为难别人(当然你可以对外沟通时给他们甩锅,看你自己怎么想)。

从我的角度看,业务最后出问题还是自己受损,你能评估到也是你的 goodcase,如果自己有能力评估还是要尽量参与。

-

性能测试引入功能缺陷 at December 12, 2025

改代码就让研发评估是否需要回归功能,但多数对自己没自信的研发为了保险起见更倾向让测试做冗余回归,这时测试人员能不能 review 研发的改动,评估改动影响大不大,要不要回归,回归多和少,就显得很重要了。

-

感觉活力在流失,我才 30 岁这家公司却像 90 岁。 at December 11, 2025

别把自己 pua 到抑郁了

-

测试用例评审 at December 09, 2025

先自查评审是不是复读机大会

我的评审,研发参与感都挺强,我会一直和研发互动,过重点抛问题讲测试思路,一些很常规 case 其实不需要研发 review

-

2025 总结: 毕业 10 年工作总结 at December 08, 2025

真实又真诚

-

25 毕业生求职业发展建议 at December 04, 2025

- 现在的岗位与你预期不符的具体是什么?是学不到新东西带来的焦虑?还是行业方向不对?还是薪资或其他问题?

- 你能做出的改变可能是哪些?内部向上申请更多的机会?找厉害的同事学习?换一份工作?

上面的问题你想清楚,然后咨询一下 AI 估计就有思路了。

-

大厂的工时是不是都是日均 12 小时 +? at December 03, 2025

你说的这个可以归类到其他前面两种情况

-

大厂的工时是不是都是日均 12 小时 +? at November 28, 2025

在大厂里无非 3 种选择:

- 迎合职场规则,去做对自己晋升加薪最有利的事情,不论好坏

- 但行好事,去做自己认可价值的事情,但不一定是利益最大化

- 老板怎么说你就怎么做,没成绩至少有苦劳,做不到结果时因为你按老板说的完全执行了 ta 也不会怪你