联影 - 中央研究院

阿里 - 本地生活

京东 - 商城前台

优酷 - 支付中心

携程 - 商旅研发

博彦 - 微软业务

ISTQB 认证高级测试经理

2010 - SDET, Microrsft, Redmond, Seattle

-

33 个赞 / 39 条回复

-

17 个赞 / 32 条回复

-

13 个赞 / 24 条回复

-

6 个赞 / 10 条回复

-

5 个赞 / 11 条回复

-

4 个赞 / 0 条回复

-

2 个赞 / 4 条回复

-

2 个赞 / 7 条回复

-

1 个赞 / 2 条回复

-

1 个赞 / 0 条回复

-

1 个赞 / 4 条回复

-

1 个赞 / 4 条回复

-

0 个赞 / 5 条回复

-

0 个赞 / 3 条回复

-

0 个赞 / 3 条回复

-

0 个赞 / 1 条回复

-

0 个赞 / 4 条回复

-

0 个赞 / 4 条回复

-

0 个赞 / 5 条回复

-

0 个赞 / 0 条回复

-

0 个赞 / 2 条回复

-

0 个赞 / 0 条回复

-

0 个赞 / 6 条回复

-

0 个赞 / 9 条回复

-

0 个赞 / 1 条回复

-

淘宝闪购/饿了么诚意招聘测试开发工程师/测试开发专家 at 2025年09月26日

不给 P8,建议不去了。对标集团 P7。

-

有 Web3 测试的水友吗?AI 测试跟 Web3 测试不知道选哪个 at 2025年09月26日

选 web3,钱多就行

-

AI 回答处理问题的准确率不够高,如何让回答的准确率提高? at 2025年08月20日

- 构建提示词模板

- 构建循环提示

- 构建大模型自己思维连 COT

- 让大模型自己提升自己

- 构建自动化评测,通过提示词评测模型准确度,好,中,差。

-

特么那种大表单的用例要怎么写? at 2025年08月18日

有两种情况:

- 只是表单提交不涉及业务逻辑。

- 表单存在不同的业务逻辑。

如果是第一个:

- 按优先级:P0->必填项;P1->非必填项;P2->异常;P3->UI/UE

- 测试方法:表单多字段,正交;表单单字段,等价类,边界值,判定表;

如果是第二个:

- 优先业务逻辑:P0->各主流程全部 cover(业务逻辑覆盖率 100%)

- 次要字段验证:P1->必填字段;P2->非必填字段 + 异常容错;P3->UI/UE

- 测试方法:业务逻辑跑通;其他同上

通用的测试右移:

- 接口线上巡检。

- 监控告警。

- 灰度策略。

- 回滚策略。

- 应急响应。

- 降级方案。

实施(结合具体项目实际情况):

- 至少 P0+P1 用例全部执行完毕。

- 根据测试用例数量评估测试时间,与团队协调测试资源,全量用例测试环境 (daily),P0+P1 预发,P0 部分用例生产。

-

一个公司的测试,自动化占比通常在多少 at 2025年08月17日

说个我过去的一个 O 吧,都达标了,供参考:(服务端/客户端一样,测试环境,预发环境未纳入)

- 核心接口覆盖率>=90%

- 核心接口通过率>=95%

- 自动化发问题拦截率>=10%

- 核心场景覆盖率>=80%

下一个目标:

- 原来数值上再提高

- 预发环境指标定义

- 线上巡检定义

- 全量用例占比扩展定义

-

测试用例 at 2025年08月15日

没有人带么?

测试分析,任务拆解,测试设计(等价类,边界值, etc),测试方案我都没说。

先把需求理清,拆分明白了。测试设计是基本功(自己努力吧),日后在考虑测试方案(风险识别,可测性识别,测试工具,脚本,测试计划,测试方法,测试类型)

-

入职 5 月,非常迷茫,求指导 at 2025年08月15日

说句扎心的话,尤其测试,现在入 IT,相当于 49 年入国军,1911 年进宫当太监。

一个可行的方案,去一线城市或新一线城市工作,努力攒钱,回家花。

-

测试怎么定义缺陷太多打回制度的规范 at 2025年08月15日

补充一下,换个思路(玩个文字游戏,改成需求返工)。

需求返工与打回的区别在于:

- 打回是某一项不符合提测标准,基本卡主了需求评审,技术方案评审,单测,静扫,cr,自测,产品走查。

- 返工是质量太差,需要要重做,重新走一遍流程,“拉着大家一起下水”,这样才会拉拢有缘人帮你说话、配合你提升质量。

需求返工,从意义上更具有震慑作用,更能引起领导层的重视。

-

三十岁的测试工程师该做些什么,才能在三十五岁的时候还能找到测试工作? at 2025年08月13日

感谢回复,[:鞠躬]。此外我还有公众号,抖音号。

- 已经不在了阿里系了。

- 红利算赶上了,也算没赶上,目前还是负债前行。

- 2015 年生过一场大病,几乎断送职业生涯,第一次体会能活着就行。

- 转开发的同时,蚂蚁也转岗成功了,支付宝测开专家(现在因该是蚂蚁金融)虚线 Leader 带两个正编两个外包做理财产品的测试。后因零售老板 +HR 挽留加之人员团队不稳定,最终选择留在了开发团队。(也不藏着掖着,直白一点,就是感觉有大腿可以抱,日后走研发管理之路。但是,大腿不粗不行,大腿的大腿不粗也不行,集团来了个高级副总裁,大腿和大腿的大腿说换就换。)

- 市场环境误判,开了个公司,创业 4 个月,除了帮 testerhome 带货卖了两张门票是最大的收入,几乎无收入。

- 24 年转回测试,举家北漂,去了一家中等公司做测试开发 TL,带 7 个人。没别的,就是因为测试总监是我很早以前的同事,以前摸鱼的时候经常在休息区打台球。(所以我说广结善缘,说不哪天谁会拉你一把)

- 25 年回上海,原因 1)天天 11、12 点,甚至 3 点左右常态,怕猝死;2)孩子 1 岁半,北漂生活准备不齐全,带娃不方便;3)没时间带孩子,全落在孩子他妈身上,家庭矛盾加深。

- 回之前,朋友推荐先拿了一个 offer 过渡,薪资降半,这也是我说的多与人为善、学好英语,因为面的是一家外企,做 AI 测试,没错是测试 AI 产品及算法。(干了一个星期就走了,这也是我说的为什么降薪后入职背刺,很多企业不愿意招大龄工程师的可能原因)

- 现在一家传统企业子公司做测试,目前就我一个软件测试,薪资不高。

35 以后的职业生涯确实艰难,但还是能找到工作;40 岁夹缝生存,能找到工作就好好珍惜把。我现在风雨飘摇,家里老婆全职带娃(预产期公司老板捐款跑路漂亮国,公司倒闭),失业对整个家庭来说是灾难性的。所以我说攒钱是为了预防风险;对自己好一点,是真的说不定明天和意外哪个会先来。

另外,我是认真在回答题主的问题,回答的过程中保持结构化的方式,是希望帮助题主及感兴趣的朋友更容易理解。

我说的都是结合我过往的经历,形形色色的人、形形色色的项目以及形形色色的奇葩见的太多了。当然,不代表大多数。

有不对的地方,请随时指正,认真听取,虚心接受。40 岁了,人生过半了。

-

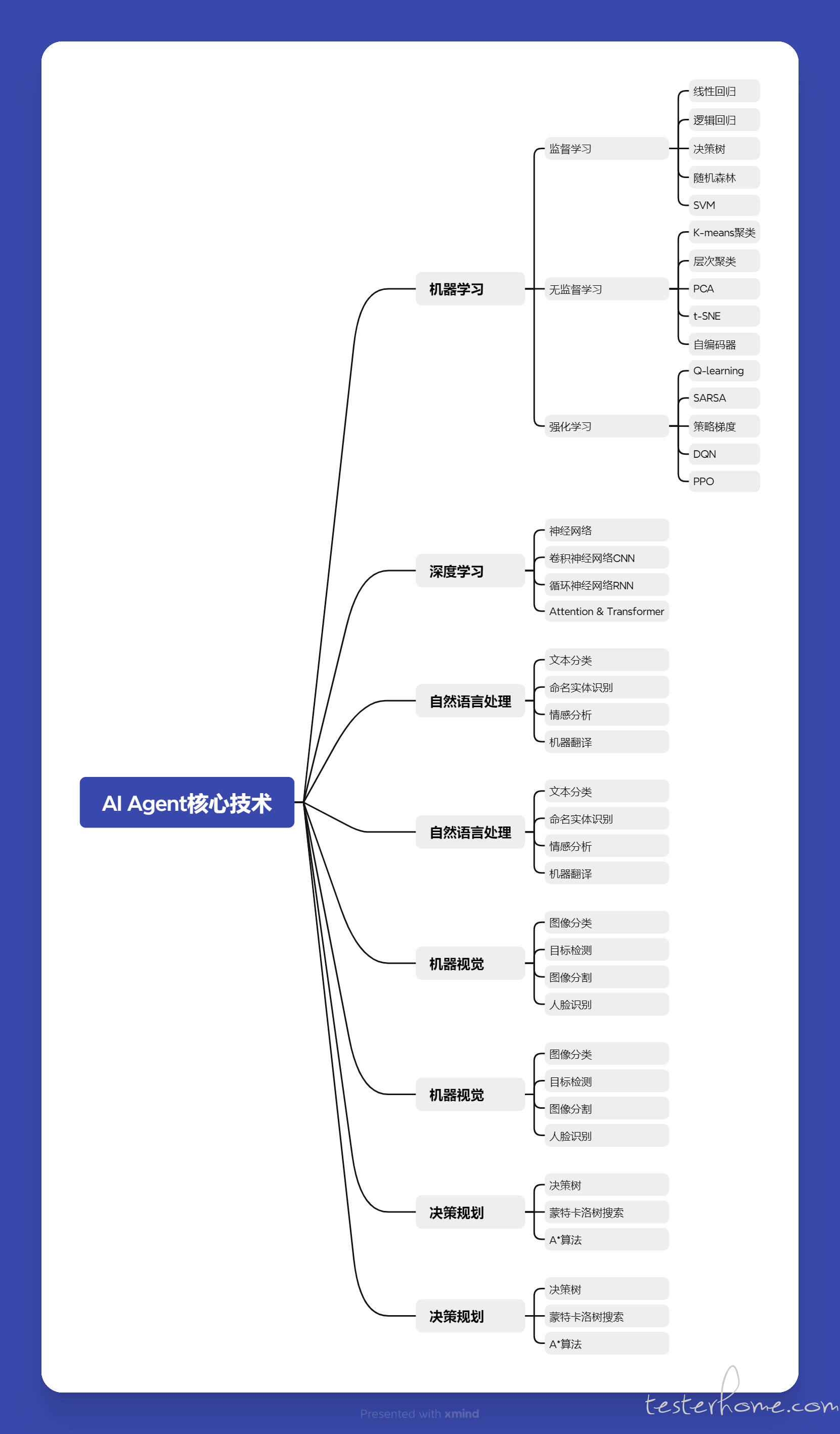

出于好奇,浅浅了解了下 AI 语言大模型的相关测试框架 at 2025年08月13日

这是我之前梳理的 AI Agent 学习,可以参考一下。

联影 - 中央研究院

阿里 - 本地生活

京东 - 商城前台

优酷 - 支付中心

携程 - 商旅研发

博彦 - 微软业务

ISTQB 认证高级测试经理

2010 - SDET, Microrsft, Redmond, Seattle