-

在执行 appium 时,发现程序一直卡在 adb /proc/net/unix, 一直待到 adb 超时才结束 at 2020年10月30日

如果从解决方案角度,换台电脑是最简单便捷的。

如果要寻根究底,从你上面的替换法可以看出非手机端问题,应该是电脑端 adb 问题。建议基于 adb server 日志探究吧。怎么拉日志,可参考:https://www.jianshu.com/p/7fe3e3e286ba

-

python 处理数据 at 2020年10月30日

个人思路:

先通过 sql 取到所有素材:

select CONCAT(a.plan, '_', a.code) as key, CONCAT(if(b.A1=1, 'A1|', ''), if(b.A2=1, 'A2|', ''), if(b.A1+C=1, 'A1+C|', ''), if(b.A1+D=1, 'A1+D|', '')) as value from 表1 as a left join 表2 as b on a.plan_name = b.plan_name where a.plan_name = 'name2'` limit 1,然后 value 处理下,去掉最后的

|,再根据你的结构把 key、value 拼起来。如果要遍历所有 plan_name ,那前面加个去重获取全部 plan_name 的 sql ,然后用一个循环遍历 plan_name 就好。代码应该不会太复杂。

-

Jenkins+Gitlab 执行 selenium 为何报版本不正确的问题 at 2020年10月30日

好吧,大致看懂了。

你可以排除 gitlab 这个原因了,gitlab 或者 git 都只管代码,不管环境。你现在的配置能保障 pycharm 拉到的代码和你 jenkins 拉到的代码一样,那这个部分的职责就完成了。

selenium 获取具体 webdriver 执行文件,默认是通过遍历环境变量里配置的路径实现的。从现象上看,chromedriver.exe 在你这台电脑有不止一个,而且版本不一样。可以所有盘都搜索一下,把多余的都扔到回收站,做到这台电脑只保留 1 个 chromedriver.exe 文件,然后再试试。

-

Jenkins+Gitlab 执行 selenium 为何报版本不正确的问题 at 2020年10月29日

怎么确定的?可以详细说下吗?

提醒一下,不能认为用的同一台电脑就确定一样的哦。加载的环境变量和配置不一样,最终用到的版本也会不一样。jenkins 打开的 shell 本身就和我们在操作系统界面打开的有差异的,就算同一台电脑也有差异。

PS:有点没看懂正文的内容和 jenkins 有啥关系,标题有提到 jenkins ,正文完全没提及。建议也详细说下到底 jenkins、gitlab 和 appium 在你这个环境下是怎么串起来的。

-

为什么培训机构都喜欢以免费的借口套路大家? at 2020年10月29日

建议另外开一个帖子,把你的具体情况和问题点说清楚吧?

-

在执行 appium 时,发现程序一直卡在 adb /proc/net/unix, 一直待到 adb 超时才结束 at 2020年10月29日

并行多少台设备?有试过换台电脑或者换台手机么?

-

UI 自动化元素定位规范问题 at 2020年10月29日

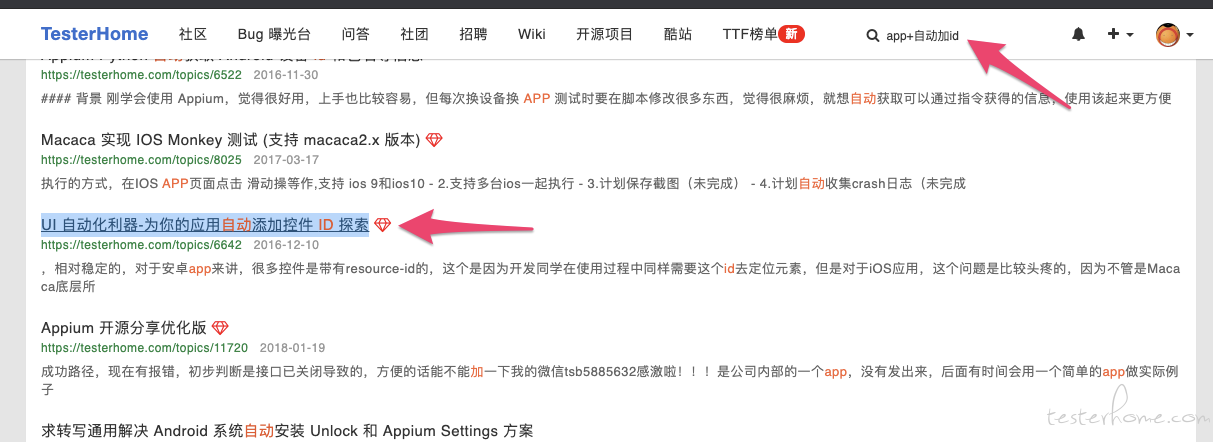

善用社区的搜索,给你举个例子:

-

又要写明年的计划 at 2020年10月29日

改变不了的困难点是什么?资源(人)?时间?

看你的描述应该是这个团队的 leader ,这些应该是有足够的权限和能力去改变的。如果真的没有,可以找你的上级沟通下,如果上级支持,那你就会获得资源和时间;如果不支持,那你也没啥需要想的,说明维持现状就好了,只是你要想想自己再过几年的前途,继续保持现状是否合适了。 -

今年校招的一些趋势 at 2020年10月24日

比较好奇是到哪些学校校招的,这么多研究生来投测试开发?

虽然也理解研究生在项目经验和学历上确实大多能直接吊打本科生,但这个比例也太出乎意料了。

-

UI 自动化元素定位规范问题 at 2020年10月23日

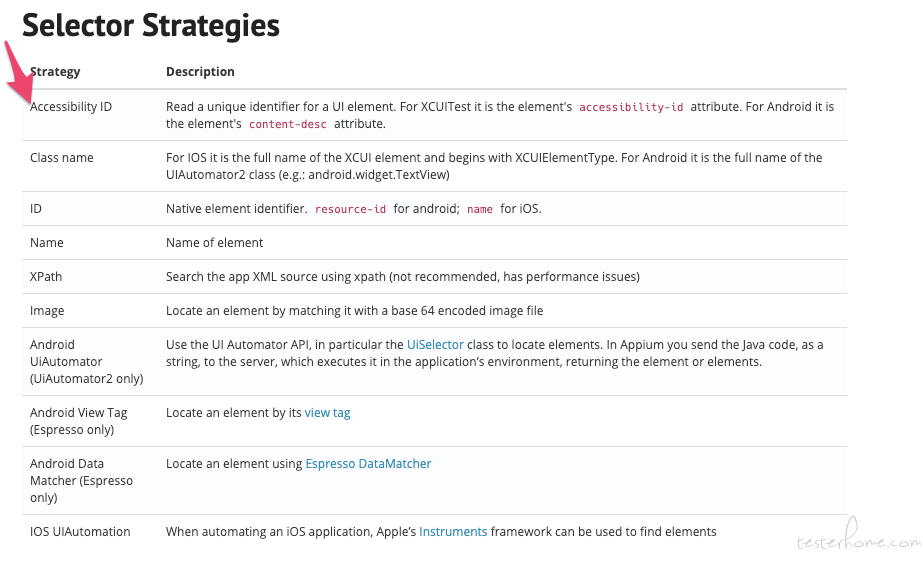

android: content-desc

iOS: accessibility-id

这 2 个本身设计都是给残疾人读屏软件用的,基本不会有业务逻辑用到,可以放心加。只是基本这个是额外工作量了,建议可以让研发搞一些 hook 之类的给全部元素按指定规则直接加,一个个加太累了。参考 appium 官方文档:http://appium.io/docs/en/commands/element/find-elements/index.html#selector-strategies

-

测试面试题目求解答 at 2020年10月23日

给我我也只能想到这些,可能会稍微多一个,就是问下函数的使用场景是什么,确认下自己对 "好" 的理解是否符合这个场景的需要。

-

提离职但被领导谈话多次,该留该走 at 2020年10月23日

裸辞的话不建议直接离职,未来不确定性太大了,说不定你的下家和这家也差不了多少。

可以骑驴找马,先不离职,外面找到合适的再离职。

-

又有多少人被这句话拒之门外? at 2020年10月22日

主要是背景和项目案例要亮眼,那得亮到不看简历就能知道,业内有一定知名度的。这种比学历难多了。

-

同学们,公司的用例管理是用 excel 还是用 case 的平台 at 2020年10月22日

如果是 xmind ,最近滴滴不是刚开源了 agileTC 么?

https://github.com/didi/AgileTCexcel 就不大知道了。

-

一定要有密码才能删除数据库的表吗? at 2020年10月22日

是不是有 sql 注入漏洞之类的?

删表不一定要获得主机权限或者数据库连接权限,有 sql 执行能力就行。 -

通过录制脚本进行压测,生成的测试报告真的有价值吗? at 2020年10月22日

想先问一个问题,你们要分析的指标是啥,每个接口的请求响应时间,还是别的啥?看你的截图是响应时间百分比分布,图里内容已经反映出 95% 以上的请求响应时间在 2s 内了,但灰色线的那个请求明显比大部队慢很多,需要结合场景看是否需要优化了。不知道你想知道的是什么信息。

如果是想看每个 url 的 90% 或者 95% 响应时间以及 tps ,应该要用另一个响应时间的报表,具体名字不大记得了,横轴是各种指标(最大响应时间、95% 响应时间、每分钟请求数等),纵轴是每个请求 sample。

另外,Jmeter 有很多报表插件的,建议你在确定了自己想要的指标后,先看看有什么相关插件,找到最合适自己的。你现在用的这个插件感觉不是太适合,那条灰色线和其他数据差异太大,所以其他数据基本都看不准确了。

-

通过录制脚本进行压测,生成的测试报告真的有价值吗? at 2020年10月22日

https://github.com/metersphere/metersphere

我的锅,打漏了一个 s。。。 -

又要写明年的计划 at 2020年10月20日

个人想到 2 个点,供参考:

- 教会更多人写简单的自动化用例,提高自己测试效率(赋能)?

- 研究写起来更快更简单的自动化用例编写维护框架或平台,让用例产出量翻几倍(提效)?

你说的这几个都是体力活,听起来一句话就是继续干去年干的活,确实太平庸了,没感觉到能力上的上升。

从团队角度,没有上升的团队是很可怕的,做的事情只是 60 分及格,老板基本看不到(只会看到 80 分以上的),慢慢会觉得可有可无;团队氛围会很沉闷,看到 1 年后的自己和现在没啥差别,没啥动力;有追求的会走,没追求的会变成温水煮青蛙;而且最后真的要走的时候,这段履历面试时也容易被认为是原地踏步。

-

通过录制脚本进行压测,生成的测试报告真的有价值吗? at 2020年10月20日

而且这种测试方案感觉比较低级,结果也不可控,没有说服力

方案不建议以低级高级论高低,关键还是是否符合需要。如果你觉得用脚本是低级,搞平台是高级,也可以搞,开源的也有 meterphere 可以直接用,底层同样基于 Jmeter。

至于结果不可控,不知道能否详细说下,正文中没看出哪里结果不可控

没有说服力。这个嘛,具体是哪个部分没有说服力,是 Jmeter 这个工具本身没有说服力,还是性能测试方案里设计的场景不真实没有说服力?一般性能测试结果没有说服力,大多是后者,前者见得比较少,Jmeter 本身大家还是比较认可的。

-

vue 快速搭建 at 2020年10月20日

正文建议也搬运过来吧?这样进来就只有个链接,体验不大好。

-

如果利用 python 对 java 代码进行 单元测试? at 2020年10月20日

比较难,一般单元测试需要能获取或者控制被测程序的一些内部变量。python 结合 java 大部分方案都是直接通过命令行调用或者通过网络调用,能直接访问到内部变量级别的基本没有。

而且也没有这个需求,都要做单元测试了,还不想用 Java 语言,这个应该是极个别现象吧。

如果说主要是想简化单测的代码编写量,可以考虑用 java 的其他变种语言,比如 groovy + spock 单测框架,写出来的简洁程度不亚于 python ,语法上也和 python 有几分相似。 -

为什么现在论坛上要把测开和业务测试分的这么清楚? at 2020年10月19日

部分老大觉得做业务测试的时候,做测试开发的工作是不务正业

倒是比较好奇是哪些地方让楼主产生这种感觉?个人倒没这方面的感觉。

测试开发和业务测试只是分工上的差异,也有很多团队不会分那么明显的,按照楼主分享的工作内容,在别的公司可能岗位名称就叫做测试开发了。而由于业务上的事情很多时候比较难对外分享交流,所以社区上交流的东西比较大的比例会是技术相关的。至于有部分测试开发会有优越感这个嘛,就要具体情况具体分析了。我理解应该只是少部分人,因为测开要出成果是依赖落地到项目的,如果测开的工具平台业务觉得不好用而不用,他这个就白干了,也没给公司带来成果,绩效好不到哪里去。

-

老师说不懂就要问,我有个疑惑想请教各位 at 2020年10月13日

个人理解是第二点。

个人觉得,说抢饭碗其实有点过了,开发的核心饭碗是创造,用代码实现需求。运维的核心饭碗是生产环境管理,确保线上各复杂服务可以正常运行,耐得住各种意外。大部分测试左右移,再怎么左移也不会左移到直接帮开发写新功能代码,再怎么右移也不会右移到机房虚拟机等管理,所谓抢饭碗,只是一些对开发和运维来说非命脉而又和质量沾边的真空地带而已。

当时也有问楼主是不是和开发运维们沟通没做好,导致对方认为在抢饭碗。但楼主没有后续答复,所以也不知道到底是什么情况了。

-

紧急!!!社招 offer 比较。滴滴 rlab 国际化外卖业务测试开发 与 百度 ACG 智慧城市 at 2020年10月13日

楼主好像没提自己年龄、家庭状况(未婚/已婚/有孩子)?

个人觉得还是楼主自己综合自己的情况选择吧,客观条件不相上下的时候,就是主观条件占主要因素了。薪酬是重要,但更关键的是能力和前途。 -

不想左移和右移的测试老了该怎么办?? at 2020年10月13日

赞同楼主的观点,只要要求放低,总能找到办法的。其实也可以考虑转做一些年龄大经验丰富是优势的职业,比如老师。

IT 这个行业本身的飞速发展决定了它会更青睐年轻人(知识新、价格低、更能拼),开发测试都差不多。年纪大了要不往上升带团队甚至直接负责一块业务,要不换个位置降低要求过日子。这个没啥好办法改变,你当老板你也会这么选择,所以适应就好。

以前看到过一篇文章,说 IT 是用 10-15 年赚别人 30-40 年赚的钱。只要一开始有想清楚这一点,提前做好后 20 年怎么维持生活的计划,其实还好。换个角度想,我们已经比其他行业、其他人过得好多了。