-

appium 这个 id 为什么取不到呢 at February 12, 2019

page_source 时,可以同时也留意下 appium 的日志,看有没有什么异常。

-

appium 这个 id 为什么取不到呢 at February 12, 2019

建议在 find 函数加个断点,然后在断点的时候通过 page_source 获取下界面的控件树,看是不是控件树和 uiautomatorviewer 看到的有出入。

-

个人互联网接口自动化遇到的问题回顾 at February 10, 2019

这样用例量以及时间花费仍然很大,在实际项目中测试人员没有充足的时间来进行用例编写,那么去即不降低用例的覆盖场景,又能快速编写用例呢??

最近也有遇到类似的问题,暂时解决办法是提测前先覆盖冒烟场景,非核心场景有时间且有必要重复执行,就补充编写自动化用例,否则半自动化(在已有代码基础上手动改参数)。

思路上,可以试试基于接口 API 文档(引入 swagger 注解可以自动生成)自动按照数据类型,通过参数组合生成测试用例,对于单接口参数构造方面的场景用例编写会有一定程度的效率提升。

-

学习测试 aapt 取不到 activity 怎么办? at February 10, 2019

dabging这个命令拼错了吧?aapt dump --help ERROR: Unknown option '--help' Android Asset Packaging Tool Usage: aapt l[ist] [-v] [-a] file.{zip,jar,apk} List contents of Zip-compatible archive. aapt d[ump] [--values] [--include-meta-data] WHAT file.{apk} [asset [asset ...]] strings Print the contents of the resource table string pool in the APK. badging Print the label and icon for the app declared in APK. permissions Print the permissions from the APK. resources Print the resource table from the APK. configurations Print the configurations in the APK. xmltree Print the compiled xmls in the given assets. xmlstrings Print the strings of the given compiled xml assets.官方命令里没有说通过 badging 一定可以获取 activity 信息的。建议改为用其它获取主 activity 的方法,例如获取 apk 的 AndroidManifest.xml 内容。

-

appium 这个 id 为什么取不到呢 at February 10, 2019

你的 id 是怎么找到的,uiautomatorviewer 截图发下?

-

monitor.bat 无法连接设备是什么原因? at February 10, 2019

全是 unable ,建议确认下会不会是 android sdk 版本太低?

-

社区要不要限制每一个账号每天的发帖数 at February 06, 2019

对于每天发帖数,内部有讨论过是否需要限制,但最终没能达成一致,所以目前还是没有限制的。针对你提出的情况,我们按照具体情况,一般会屏蔽一部分避免引起刷屏。

后续也会推出举报功能,便于大家主动反馈给管理员,便于我们更及时处理。

-

Jenkins 集成 maven 自动化项目,构建成功未执行项目以及构建后工作区 Excel 文件显示乱码 at January 30, 2019

不知道你用的是具体什么方法什么路径来读取和写入 excel ,不好判断你这样有没有问题。但有几个点可以肯定:

1、你本地运行的方式和 Jenkins 不完全一样,目测 Jenkins 运行并没有把 maven resources 文件一并拷贝到 target/classes 中,但你本地运行有。建议你本地和 Jenkins 用一模一样的命令来运行,再把结果作对比。

2、target 下面的文件都是构建产物,每次构建都有可能发生改变,不应该纳入 git/svn 进行版本管理。但你的截图里能看出它们都被纳入管理了(有绿色的勾)不大清楚你是根据什么教程入门学习的,但建议你找一些比较专业全面的教程学习下,太速成的只追求能跑,不追求规范,容易遗漏这些小点,而这些点才是体现专业的地方,也是避免你踩各种坑的捷径。

-

非 IT 转测试行业的新人,该如何规划自己的职业发展道路 (现阶段很迷茫) at January 30, 2019

你有这样的迷茫,我理解是你开始对工作上的重复感到无趣,但一扩展又发现东西太多,不知道从何下手好。

建议先全身心投入工作,把工作中不懂的都弄懂,然后你会发现有些重复其实没必要,有些地方自己没想到。这段时间你可以对你接触到的东西做比较深入的学习,也可以借此探索你的兴趣点。

等到自己觉得已经对现有的东西都很熟悉后,把你了解的整理一个思维导图,再通过咨询你的导师或者身边有一定经验的朋友了解更长远的路,再做打算。

-

Jenkins 集成 maven 自动化项目,构建成功未执行项目以及构建后工作区 Excel 文件显示乱码 at January 30, 2019

1、数据库数据没有生成,是不是就没有执行项目?

不知道你的项目具体做了什么操作,建议可以加一些关于写入数据库这个操作的日志打印(前面学习直接 System.out.println 就好,后续正式项目记得换成专业的 logback ,否则会显得是个很业余的初学者),通过确认这些日志有没有出现来确认有没有执行。

2、构建以后工作区 Excel 文件打开显示乱码

excel 文件不是文本文件,有一些二进制的部分(可以理解为硬要当文本文件打开,就会显示为乱码的东西),所以不能通过直接查看工作区来看内容(Jenkins 默认没有微信那么强大,没有集成 excel 预览功能),需要下载下来再打开查看。如果下载了查看还是乱码,再另外处理。

-

Docker 学习笔记合集第一季 —— image container 基本操作 at January 29, 2019

博客系统 mysql 挂了,貌似系统有点问题。最近比较忙,过年的时候闲一些再修复。

建议你可以看看官方的文档,我这个文档有点年头了,和最新的已经有比较大差异了,不建议参考。

-

TesterHome 我的收藏网页标题错误 at January 26, 2019

感谢指出。

按照您的操作步骤,我进入了我的收藏页,但没能复现您截图中的问题,可以看到页面标题是可以正常显示的(图中红色箭头所指部分),请问能否更详细地描述下您的步骤?

-

拼多多事件对我们业务测试的启发 at January 26, 2019

之前没出过问题,不代表没问题。

有人愿意承担责任,不代表他能承担的起。

尽量不要基于个人经验做出全局的判断。

存在不确定性的情况下,一定要在可控的情况下进行逐步验证。这几句点赞!经验主义,有时候换个角度看就是侥幸心理。

-

2018 年 度个人测开账单 at January 26, 2019

自动化平台搭建这个,1 年内就完成,并且有这么多资源,很不错呀!

-

我的 2018 总结——工作很苦,生活很甜 at January 25, 2019

应该有吧,我们公司也有搭纯 kityminder 的。具体没研究过

-

我的 2018 总结——工作很苦,生活很甜 at January 23, 2019

统一回复: 平台后续会做一次分享,开源方面因为还有其它公司定制功能在里面,暂时无计划。

-

我的 2018 总结——工作很苦,生活很甜 at January 23, 2019

研发投入 2 人 3 个月左右。

我们走小迭代,前期核心功能 1 个月发版,后续迭代 1 周 1 个小版本 -

WebDriverAgent 踩坑记 at January 23, 2019

建议你另外开贴,记录下你的详细步骤和关键代码吧?只有一个日志不好确定是哪里有问题。

-

21 天,搞定软件测试从业者必备的 Linux 命令 (完整篇) at January 17, 2019

我一般只记住命令名字,用法直接 tldr 。不过写得还是挺全的。

PS:好像漏了 sudo 、su 这两个很常用的命令?

-

testerhome iOS 版放大图片闪退 at January 13, 2019

@Maya 能否在您的手机上手动重现下?之前没开 bugly 收集崩溃,现在刚打开,如果可以重现,可以尝试几次,后台应该可以收集到崩溃日志。

-

我的 2018 总结——工作很苦,生活很甜 at January 10, 2019

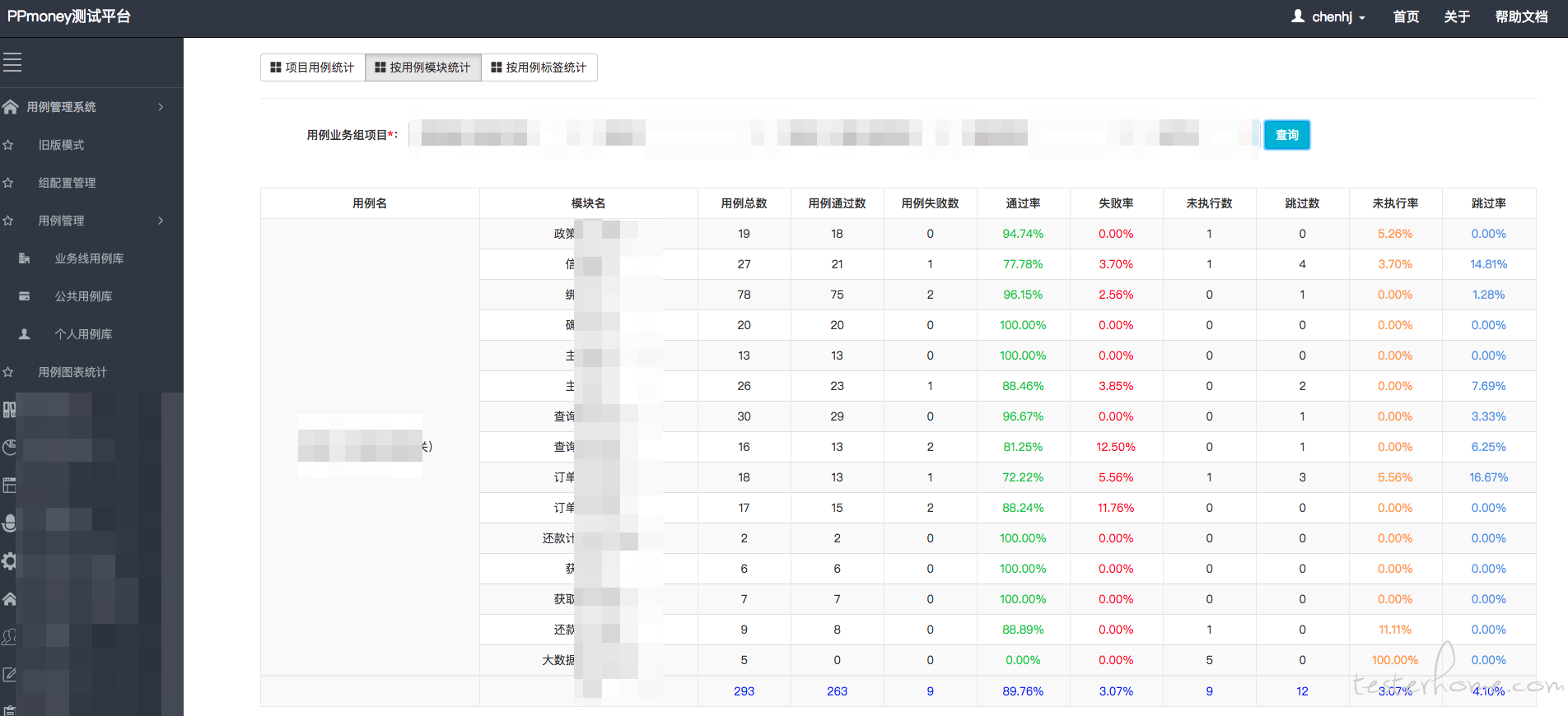

我们做这个统计倒不是信任问题,而是有的大项目测试周期比较长,参与人数、用例数也不少,统计这个可以方便作为每天进度参考,也方便负责人比较准确地确认进度有没有问题。

-

我的 2018 总结——工作很苦,生活很甜 at January 09, 2019

你们是怎么做的?

-

我的 2018 总结——工作很苦,生活很甜 at January 09, 2019

用户直接在平台的用例上手动登记(定义了几个特定标签用于通过、失败),暂时还没做进一步的关联。

-

我的 2018 总结——工作很苦,生活很甜 at January 09, 2019

你说的追踪具体是指?

-

我的 2018 总结——工作很苦,生活很甜 at January 04, 2019

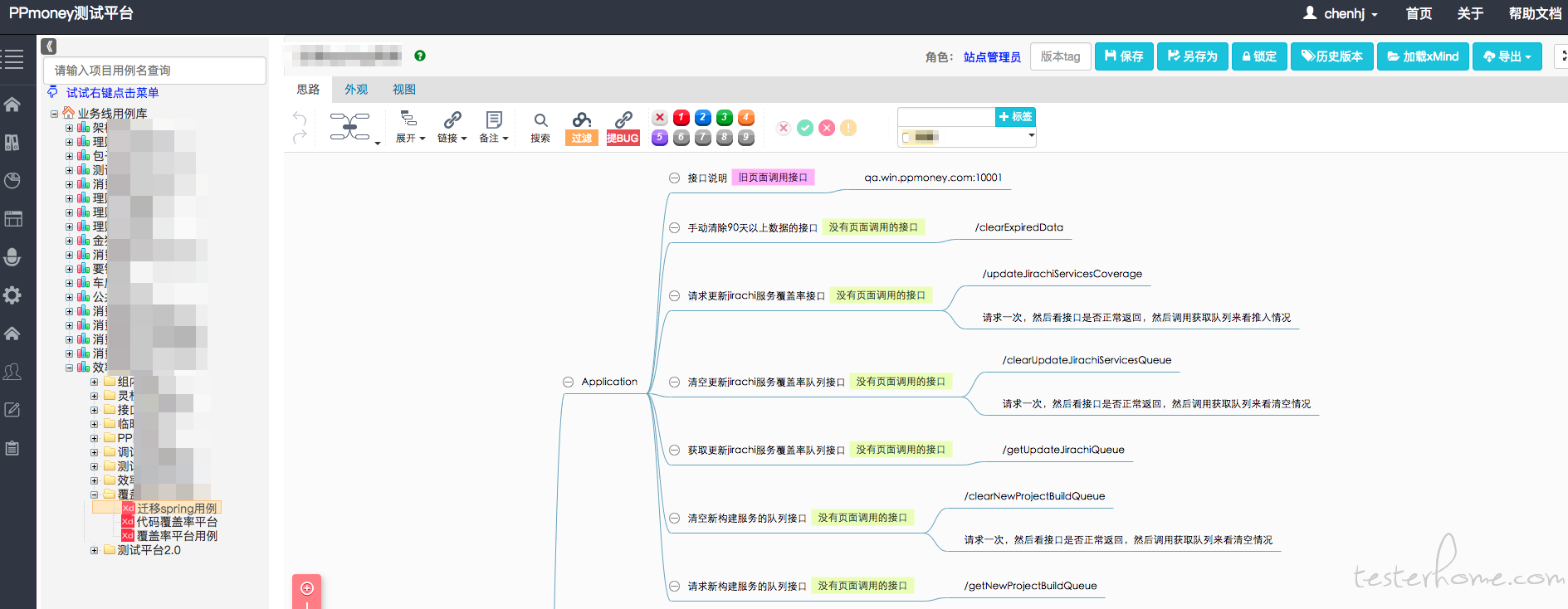

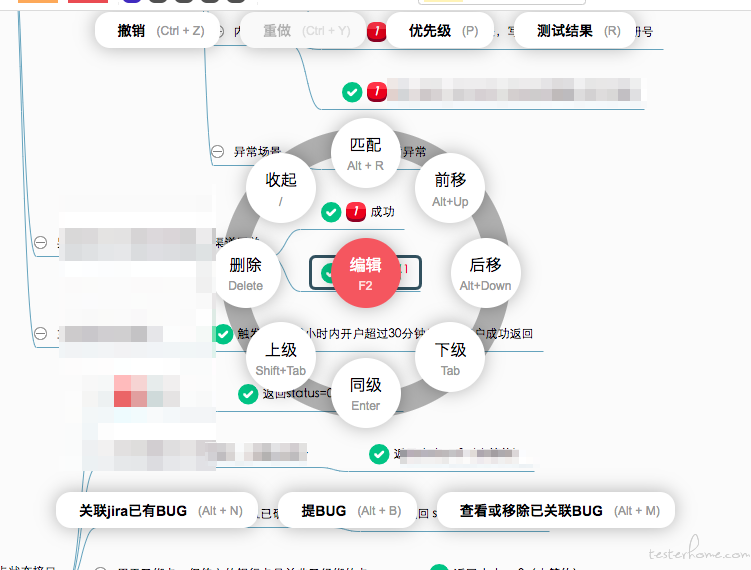

截图来了:

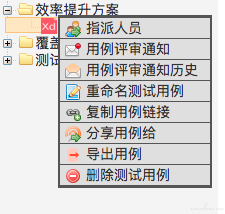

目前主要会通过这个平台进行用例的编写、任务的指派、执行结果的登记及统计。目前内部推进开发自测也是通过平台来给用例和登记自测结果,便于统计和记录。