-

【docker 安装成功了】有成功搭建 meterSphere 接口平台的同学吗? at 2021年05月26日

多谢多谢,方便加我微信吗?TTMMD155

-

【docker 安装成功了】有成功搭建 meterSphere 接口平台的同学吗? at 2021年05月26日

有没有试试 ms-node-controller 单独搭建,可以吗?

-

【docker 安装成功了】有成功搭建 meterSphere 接口平台的同学吗? at 2021年05月26日

对,Kafka 的服务、topic 都验证了没问题

-

【docker 安装成功了】有成功搭建 meterSphere 接口平台的同学吗? at 2021年05月26日

我用的也是 1.9.3 的,那我再看看,还不行的话,找您帮我看看?

-

【docker 安装成功了】有成功搭建 meterSphere 接口平台的同学吗? at 2021年05月26日

继续帮忙,有玩过的小伙伴吗?

-

接口测试工具: 基于 mitmproxy 实现接口录制,减少写用例的成本 at 2021年05月24日

看到这个,我也点了一下,尴尬。。。。

-

WMS 怎么接口自动化 at 2021年05月20日

-

UI 自动化编写规范 (基于 Airtest) at 2021年05月18日

不客气

-

服务端接口测试指南 at 2021年05月17日

写操作,一定不能直接操作表。

- 写操作:建议调用开放接口

- 读操作:可以直接查询数据库

-

服务端接口测试指南 at 2021年05月14日

不好意思,因为内容有误,已修复

-

服务端接口测试指南 at 2021年05月12日

过奖啦

-

想往性能测试深入,应该怎么学,求大佬告知 at 2021年05月12日

-

服务端接口测试指南 at 2021年05月12日

-

关于肯德基的新闻,这类 bug 该如何在测试中及时发现~~ at 2021年05月11日

这个 BUG 主要还是业务逻辑漏洞,需要深入理解业务,就可以测试出来吧

-

服务端接口测试指南 at 2021年05月10日

感谢关注

-

服务端接口测试指南 at 2021年05月09日

客气啦

-

服务端接口测试指南 at 2021年05月09日

这个回帖打💯分

-

发现一个问题,就是测试平台的二次开发的实战教程资源比较匮乏 at 2021年04月29日

你是问 debugtalk 的博客吗?

-

发现一个问题,就是测试平台的二次开发的实战教程资源比较匮乏 at 2021年04月23日

看看 debugTalk 的 httprunner 实战开发文章啊,写的非常好。

当然,如果是手把手的实战教程,说实话,给钱人家也不愿意写,容易挨骂。

-

在安卓系统上如何测试帧率?有哪些方法? at 2021年04月21日

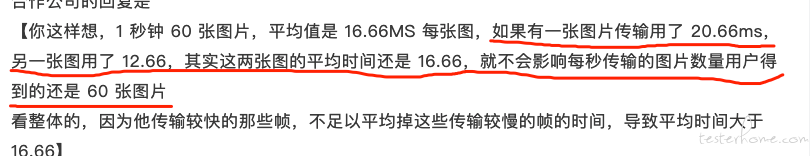

这个说法非常错误

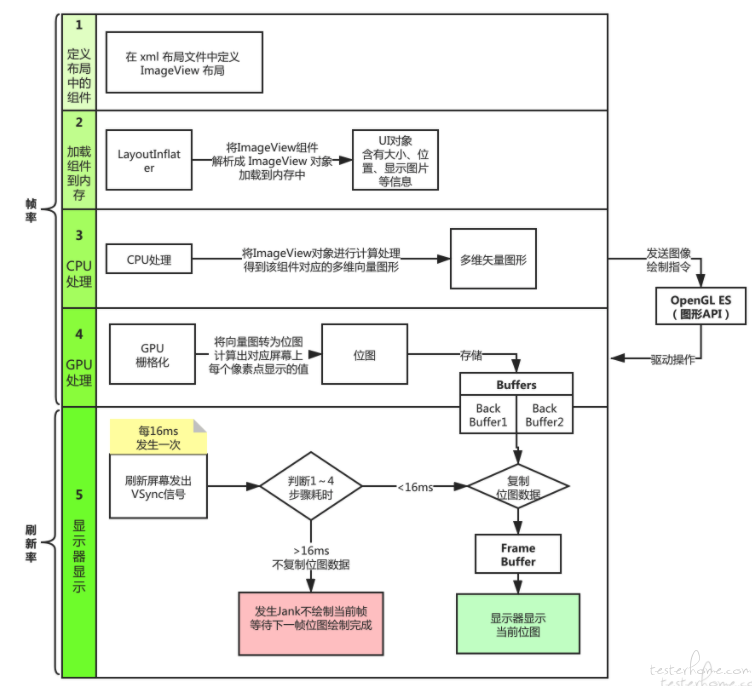

建议看看渲染原理:详细内容见:Android 流畅度评估及卡顿定位、优化

从图中可以看出,按照刷新率 60FPS 的屏幕举例,当某帧渲染超过 16.66ms 时,屏幕是不会立马绘制当前帧的,会等待下一帧绘制完成,才会显示当前帧。这样这一秒,最高就只有 59FPS 了。

其次,在描述流畅度或帧率相关问题时,用帧。用图会让不懂的人更加误解。

-

测试发展了这么多年了,为什么没有一个通用的写测试用例的工具呢? at 2021年04月21日

再通用,也不会像母语一样,大家都用同一套东西

-

AppCrawler 使用中遇到问题的问题及解决 at 2021年04月19日

未来源,可以借鉴他们的设计思路

-

服务端性能测试 - 工具篇 (Jmeter) at 2021年04月16日

之前没有做过中台的测试。建议按照这样的顺序评估是否需要做性能:

(1)服务是否会面对并发场景?

(2)出现并发或高并发时,是否可以忍受服务出现性能问题,甚至崩溃?

(3)如果不能忍受,那就必须要做性能测试了。一方面用于性能评估,另一方面可以提前暴露性能问题,避免早上线上损失。 -

服务端性能测试 - 工具篇 (Jmeter) at 2021年04月16日

我觉得性能评估是比较必要的。但是没必要测试整个集群,可以测试集群单元和单实例性能,然后再综合考虑负载损耗,来评估大集群性能。

-

服务端性能测试 - 工具篇 (Jmeter) at 2021年04月16日

那有可能是被平均掉的,因为图显示的是 采样周期 每个采样器的平均响应时间。