-

淘宝闪购/饿了么诚意招聘测试开发工程师/测试开发专家 at 2025年09月26日

不给 P8,建议不去了。对标集团 P7。

-

有 Web3 测试的水友吗?AI 测试跟 Web3 测试不知道选哪个 at 2025年09月26日

选 web3,钱多就行

-

AI 回答处理问题的准确率不够高,如何让回答的准确率提高? at 2025年08月20日

- 构建提示词模板

- 构建循环提示

- 构建大模型自己思维连 COT

- 让大模型自己提升自己

- 构建自动化评测,通过提示词评测模型准确度,好,中,差。

-

特么那种大表单的用例要怎么写? at 2025年08月18日

有两种情况:

- 只是表单提交不涉及业务逻辑。

- 表单存在不同的业务逻辑。

如果是第一个:

- 按优先级:P0->必填项;P1->非必填项;P2->异常;P3->UI/UE

- 测试方法:表单多字段,正交;表单单字段,等价类,边界值,判定表;

如果是第二个:

- 优先业务逻辑:P0->各主流程全部 cover(业务逻辑覆盖率 100%)

- 次要字段验证:P1->必填字段;P2->非必填字段 + 异常容错;P3->UI/UE

- 测试方法:业务逻辑跑通;其他同上

通用的测试右移:

- 接口线上巡检。

- 监控告警。

- 灰度策略。

- 回滚策略。

- 应急响应。

- 降级方案。

实施(结合具体项目实际情况):

- 至少 P0+P1 用例全部执行完毕。

- 根据测试用例数量评估测试时间,与团队协调测试资源,全量用例测试环境 (daily),P0+P1 预发,P0 部分用例生产。

-

一个公司的测试,自动化占比通常在多少 at 2025年08月17日

说个我过去的一个 O 吧,都达标了,供参考:(服务端/客户端一样,测试环境,预发环境未纳入)

- 核心接口覆盖率>=90%

- 核心接口通过率>=95%

- 自动化发问题拦截率>=10%

- 核心场景覆盖率>=80%

下一个目标:

- 原来数值上再提高

- 预发环境指标定义

- 线上巡检定义

- 全量用例占比扩展定义

-

测试用例 at 2025年08月15日

没有人带么?

测试分析,任务拆解,测试设计(等价类,边界值, etc),测试方案我都没说。

先把需求理清,拆分明白了。测试设计是基本功(自己努力吧),日后在考虑测试方案(风险识别,可测性识别,测试工具,脚本,测试计划,测试方法,测试类型)

-

入职 5 月,非常迷茫,求指导 at 2025年08月15日

说句扎心的话,尤其测试,现在入 IT,相当于 49 年入国军,1911 年进宫当太监。

一个可行的方案,去一线城市或新一线城市工作,努力攒钱,回家花。

-

测试怎么定义缺陷太多打回制度的规范 at 2025年08月15日

补充一下,换个思路(玩个文字游戏,改成需求返工)。

需求返工与打回的区别在于:

- 打回是某一项不符合提测标准,基本卡主了需求评审,技术方案评审,单测,静扫,cr,自测,产品走查。

- 返工是质量太差,需要要重做,重新走一遍流程,“拉着大家一起下水”,这样才会拉拢有缘人帮你说话、配合你提升质量。

需求返工,从意义上更具有震慑作用,更能引起领导层的重视。

-

三十岁的测试工程师该做些什么,才能在三十五岁的时候还能找到测试工作? at 2025年08月13日

感谢回复,[:鞠躬]。此外我还有公众号,抖音号。

- 已经不在了阿里系了。

- 红利算赶上了,也算没赶上,目前还是负债前行。

- 2015 年生过一场大病,几乎断送职业生涯,第一次体会能活着就行。

- 转开发的同时,蚂蚁也转岗成功了,支付宝测开专家(现在因该是蚂蚁金融)虚线 Leader 带两个正编两个外包做理财产品的测试。后因零售老板 +HR 挽留加之人员团队不稳定,最终选择留在了开发团队。(也不藏着掖着,直白一点,就是感觉有大腿可以抱,日后走研发管理之路。但是,大腿不粗不行,大腿的大腿不粗也不行,集团来了个高级副总裁,大腿和大腿的大腿说换就换。)

- 市场环境误判,开了个公司,创业 4 个月,除了帮 testerhome 带货卖了两张门票是最大的收入,几乎无收入。

- 24 年转回测试,举家北漂,去了一家中等公司做测试开发 TL,带 7 个人。没别的,就是因为测试总监是我很早以前的同事,以前摸鱼的时候经常在休息区打台球。(所以我说广结善缘,说不哪天谁会拉你一把)

- 25 年回上海,原因 1)天天 11、12 点,甚至 3 点左右常态,怕猝死;2)孩子 1 岁半,北漂生活准备不齐全,带娃不方便;3)没时间带孩子,全落在孩子他妈身上,家庭矛盾加深。

- 回之前,朋友推荐先拿了一个 offer 过渡,薪资降半,这也是我说的多与人为善、学好英语,因为面的是一家外企,做 AI 测试,没错是测试 AI 产品及算法。(干了一个星期就走了,这也是我说的为什么降薪后入职背刺,很多企业不愿意招大龄工程师的可能原因)

- 现在一家传统企业子公司做测试,目前就我一个软件测试,薪资不高。

35 以后的职业生涯确实艰难,但还是能找到工作;40 岁夹缝生存,能找到工作就好好珍惜把。我现在风雨飘摇,家里老婆全职带娃(预产期公司老板捐款跑路漂亮国,公司倒闭),失业对整个家庭来说是灾难性的。所以我说攒钱是为了预防风险;对自己好一点,是真的说不定明天和意外哪个会先来。

另外,我是认真在回答题主的问题,回答的过程中保持结构化的方式,是希望帮助题主及感兴趣的朋友更容易理解。

我说的都是结合我过往的经历,形形色色的人、形形色色的项目以及形形色色的奇葩见的太多了。当然,不代表大多数。

有不对的地方,请随时指正,认真听取,虚心接受。40 岁了,人生过半了。

-

出于好奇,浅浅了解了下 AI 语言大模型的相关测试框架 at 2025年08月13日

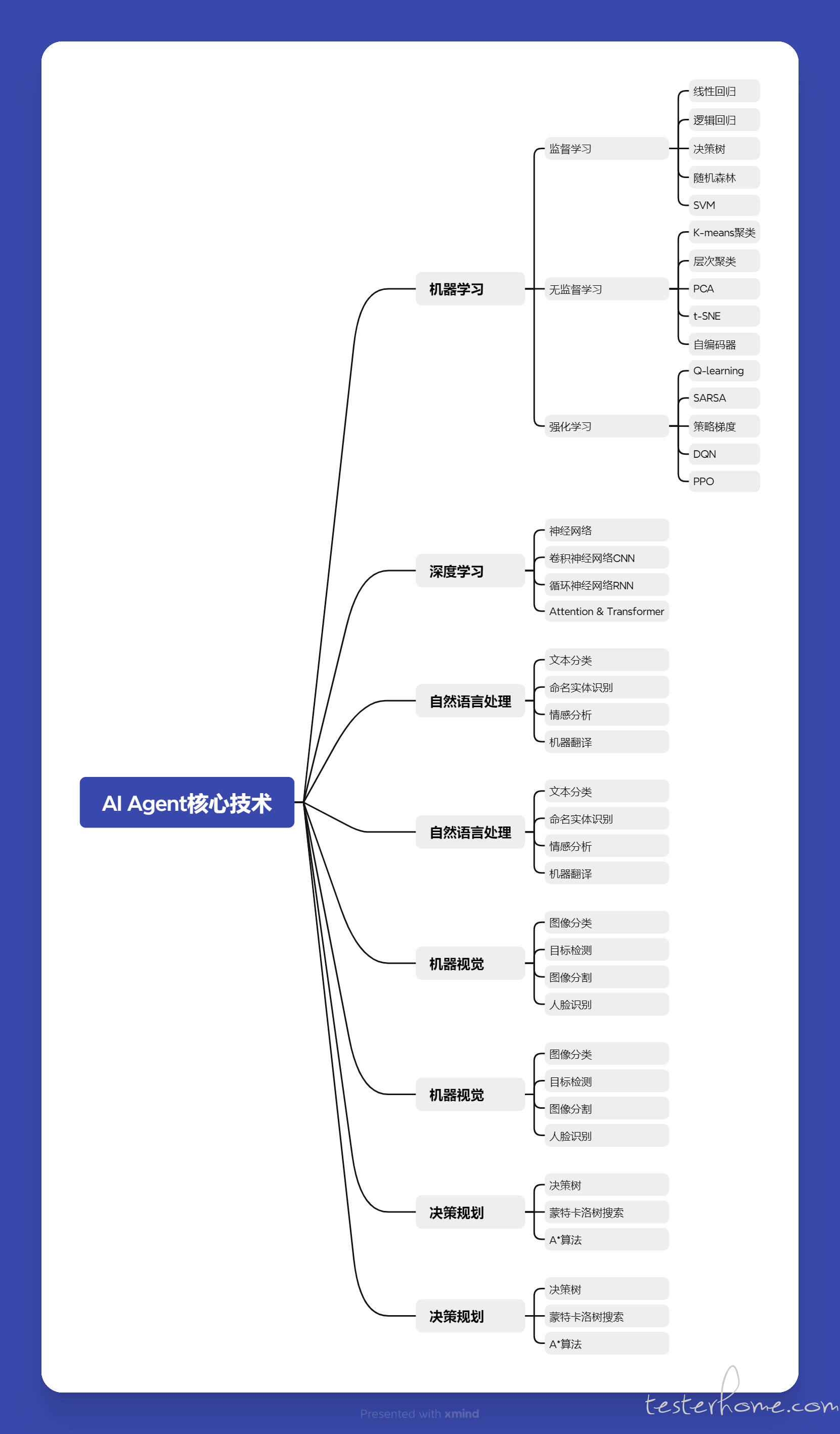

这是我之前梳理的 AI Agent 学习,可以参考一下。

-

三十岁的测试工程师该做些什么,才能在三十五岁的时候还能找到测试工作? at 2025年08月12日

35 以后就不仅仅是能力的问题了,是人脉 + 能力 + 运气的多维组合,是续命。

任何人,无论现在多牛,到了一定时刻都会被淘汰,或早或晚。一、为什么会失业(这个就不展开说了)

二、为什么失业后很难再找到工作?

答案可能不是你能力不行,以我个人的亲身经历(也是我带团队时遇到的境况)帮你拆下局:

- 团队需求。只需要一个能干活、听话、踏实的人;或者就只需要一个点点的测试。

- 竞争激烈。35 岁左右能力都差不多,一个岗位放出去就有几百上千个投递,竞争激烈。前段时间青浦工业园区的一家小微企业刚放出一个产品运营岗,就收到了好多份简历,而且薪资只有 6500 元。

- 紧迫程度。岗位确实再招人,但是没有那么急切,现有人力硬抗也行。

- 高新背刺。一些能力不错的人,降低薪资来了,但是遇到高薪的机会,立刻走了,也是妥妥的增加企业招聘成本。

三、如何破局

答案可能也很简单,但也可能很残酷,因为很多情况不是因为你没坚持努力。(普通人永远都是资本的棋子)

那么为了续命,续测试工作的命,下面也是我个人的一些经历和感触:- 个人能力。技术能力是基本功,是吃饭的家伙,且要持续不断地精进和打磨。

- 人际关系。处理好周围的人际关系,不要瞧不起任何人,看似不起眼的同事,未来说不定哪天就能帮助到你。

- 社会贡献。扩大自己的圈子,多参加论坛、开源组织、社区活动做些利他的贡献,这是结实行业大佬的机会,且能多方面的展示、锻炼自己的才能,让他们发现你、看见你、认可你。

- 步进成长。小公司->中型公司->二线->一线大厂步进式成长。

- 同学资源。维护好同学关系,毕了业,同学可能是你唯一能直接袒露需求的人。

- 扩展技能。别死磕测试,测试过程中把开发技能也掌握(说不定能转开发),架构思维,设计思维,这些是你能在开发设计阶段的优势。

- 向下兼容。正式干不了,降低薪资干外包,但是外包的生存境遇也非常难受。

- 学好英语。时刻练习英语,工作中熟练交流,大部分村里的程序员英语都不好,你只要坚持,就打败 80% 的工程师了。

- 时刻谦虚。时刻保持谦虚,认真聆听,做一个让团队喜爱的人,比如 @ 恒温,思涵,禹哥。太高调容易让人反感,除非你强大到无人能替代的程度。当年 Monkey 手撕朱少民,对喷思涵,实在令人惋惜。再看恒温,亲眼见证从口碑 P6 到蚂蚁 P8,一步一个脚印;再看禹哥,之前在易果生鲜,努力在论坛坚持写文章,钻研新技术,成功进入阿里,大文娱的视频检测平台获得天猫爱迪生奖第一名,也从来都保持低调。

- 以后再说。

- 不得不说,攒钱,攒钱,攒钱。

附赠:

我们来到这个世界,为了什么?

- 为了一日三餐?

- 为了有车有房?

- 为了哪个姑娘?

- 为了养家糊口?

- 为了上有老下有小?

自己过得幸福么,开心么,快乐么,上海平均寿命 80 岁,很多人大概只能活到 70 多岁,35~40 岁的人生基本过半了,对自己好一点。

-

姜菌说,测试一定要会测试 at 2025年08月08日

一、你需要什么样的人

- 团队的组成是丰富的,有全栈工程师,有业务专家,有热爱测试的,有热衷效能的。

- 你对这个人的需求是什么,我不觉得这个人有问题,反而是你招聘的需求要写清楚且明确告知我要业务测试。

- 技术是必须的,只能做黑盒的测试帮我解决不了什么团队的技术问题。

二、技术无用论的误区

- 测试左移及测试工程师左移,需要对软件架构、设计有足够认知,才能在早期规避风险。

- 提效也不能指望他人,当你需要其他人的时候我为什么需要你。

- 技术方案听不懂或一知半解,测试充分性会打折扣,场景遗漏。

- 测试需求来源测试本身及产品,可测性、异常、mock、造数等,没有比自己开发更贴合自身的需求。

- 全链路的问题排查,浏览器、域名、网关、vipserver、hsf,mq 等。

三、当前组织的形态

- 组织发展到一定规模,堆人会加大成本。

- 研测比之间的权衡。

- 裁员重灾区。

- 产品复杂性提升后,测试复杂性也在提升,不靠技术手段,你解决不了。如果不需要,去大厂锻炼锻炼,开阔一下视野。没吃过猪肉,至少也得见过猪跑。

附赠

作为测试工程师/测试开发工程师,不懂测试是肯定不行,但不懂技术也不行,至少在我团队必须懂技术。 -

测试怎么定义缺陷太多打回制度的规范 at 2025年08月08日

一、通常都是针对提测,打回也是不符合提测标准,比如:

- 单元测试未通过。

- 静态代码扫描未通过。

- 自测用例未通过。

- 产品验收未通过。 (1 和 2 因修 bug 引起的,不算,但是测试准出要卡住)

二、一旦进入测试阶段,那都按 bug 处理,因为涉及的因素很多,比如

- 团队能力成熟度。

- 项目性质。

- 核心/非核心业务。

- 组织意志。

三、比打回更重要的是带领整个团队提升质量意识,形成质量文化。

- 线下质量提报。

- 线上质量运营。

- 过程质量跟踪。

- 质量可视化分析。

- 代码质量减少低级问题。

四、质量体系的重要性

- 流程上可以持续进行过程改进和缺陷分析。

- 测试左移、右移标准建立。

- 质量通晒,周报/双周报体现各团队的差异。

- 共性问题分析及治理。

- 专项/横向或某些疑难杂症/技术攻坚。(我很讨厌专项和横向这两个词,听了 7、8 年了)

- 有空再说。

五、总结

这个范围太大,一时半会儿说不完。打回只是其中的一个手段,如何逐步提升团队质量意识是一套体系的思考。否则,会陷入无休止的扯皮。可以从一个点突破,一步一步完善,提升自己的影响力,做好质量守门员,从救火到防火。附赠

情商也得在线,村里还是人情世故的社交,思考一下如何做一个让团队即不讨厌又能解决问题的优秀工程师。 -

身边有人成功从 软件测试 转型到前端开发或后端开发的例子吗? at 2023年02月09日

我啊

-

如何构造数据 at 2023年02月03日

没有捷径,找上游和合作方一起解决。

-

关于页面数据的测试,怎么才能更高效的去完成测试工作 at 2023年02月03日

你这种不好测的,都是 sql。

建议直接从底表读数据即可,再往上游追投放没必要了。

每个功能就用最简单的 sql 做验证,用你自己写的,别用开发的应为开发的 sql 是通用的肯定有问题。

你就把每项拆开,自己一层一层统计。先完成这第一步吧 -

关于回帖的审核时间 at 2022年08月25日

这体验真的太差了,没有风控机制啊。

- 增加监控预警。

- 高频回复和发帖的,及时告警。

- 超过阈值可自动或配置控制发帖频率和次数。

- 判定为违规账号,直接进黑名单。

-

求助:学习动力不足怎么办 at 2022年08月25日

格局、视野不够啊

-

聊聊团队对用例的想法 at 2022年08月25日

1、这个工具可以标识大家有没有阅读用例,两个开发同时执行时,能看到哪个人执行了哪部分必免重复

2、用例可以看标明前置条件,步骤,结果

3、用例评审方便直接 xmind 就行了,搞那么复杂,要么一键导入 xmind。

一个一个的用例,还不如思维导图清晰。

看问题:1. 整体;2. 局部;3. 微观;4. 细节;- 开发分工问题。即便同时操作一个,也势必有强依赖。

- 给他自测用例。

- 脑图评审更清晰,功能模块归类更容易让人懂。

-

一套接口自动化代码如何适配测试环境 at 2022年08月23日

这个逻辑比较简单,对于一个开发来说最多不超过两天就能干完,剩下的体力活是往数据库里填数据。

不需要高并发,不需要稳定性,不需要大数据,也不需要实时数仓,也不需要缓存,mq,各种逻辑复杂的设计,实现起来就三层架构和实体关系设计就行。

首先要思考你这个东西怎么用,就像产品一样先得有个初略的 PRD。

自己随便在纸上画画或写写提纲,这个是指导你写任何代码(产品,框架,工具和测试代码)的出发点。

当然,在往左移就是业务需求(测试需求)。

想清楚怎么用,比如有个界面:- 可根据筛选条件查询接口列表

- 根据筛选条件和选中的接口执行用例。

- 查看用例执行结果。

这样就可以抽象出来几个实体:

- 接口:你也可以拆的再细一点,接口是一个实体,接口实例是另一个实体(包含属性环境,端,url,地区等)

- 环境:包含(类型线上/线下/预发/预发多套/项目,机器,分组等)

- 终端:终端类型,名称等

- 地区:城市,区域等。

- 结果:接口,接口实例 ID,关联用例,用例执行结果(成功/失败)

然后识别出实体之间的关系:

- 接口环境多对多。

- 接口终端多对多。

- 接口地区多对多。

- 接口和结果多对多。

然后设计你的表结构:

(可能还需要配置也,配置接口在不同条件下的具体参数)然后根据筛选项去设计你的逻辑:

- 比如一个接口实例包含:环境,端,url,地区.

- 根据前端筛选(环境,端,地区)很容就从数据库查出数据了。

- 然后把查出来的这一批数据放入执行队列里执行。

-

求教,如果通过前端让 junit 方法以 junit 框架运行 at 2021年12月07日

嗯。回答一下题主的问题。也舍不得 @ 恒温(张老板)。

-

求教,如果通过前端让 junit 方法以 junit 框架运行 at 2021年12月06日

应该不行

- 测试代码和业务代码分开,解耦。

- 你的需求会影响接口性能。

- 你的需求属于两个执行环境,一个在 spring 容器,一个是 junit 类加载器加载,不在一个容器。

如果要做一些拦截(你自己的验证逻辑)

spring 5.x 之后版本

- 实现 AsyncHandlerInterceptor,写自己的业务逻辑.

- 重写 preHandle/postHandle/afterCompletion 任意一个或某几个或全部方法。可以试试(我没试过)

new JUnitCore().run(Request.method(ATest.class, "测试功能1"));。 - 实现 WebMvConfigure。

- 重写 addInterceptors 并注册你写的拦截器。

spring 5.x 之前版本

- 继承 HandlerInterceptorAdaptor。

- 继承 WebMvcConfigureAdaptor。

spring 5.x 为例

@Component public class CommonInterceptor implements HandlerInterceptor { @Override public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception { // TODO 你的验证逻辑 System.out.println(request.getRequestURI()); HandlerMethod handlerMethod = (HandlerMethod)handler; System.out.println(handlerMethod.getMethod().getName()); return false; } }@Configuration public class CommonWebMvcConfig implements WebMvcConfigurer { @Override public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) { WebMvcConfigurer.super.addInterceptors(registry); registry.addInterceptor(new CommonInterceptor()); } } -

测试基建是啥? at 2021年12月06日

基础建设都可以理解为基建。

大点说,国家的电网,铁路,交通,水利这些基础累的满足人民生活基本需求的。

业务来说,帮助商户提升店铺建设,商品完善,价值提升等。

测试来说支持测试日常工作的基本工具/框架/平台/工程等,接口自动化,抓包,压测,CI/CD,容量自动缩容扩容(水位评估),流量回放,用例管理等。 -

测试转研发的一年总结 at 2021年11月11日

需要有一定积累和产出,先在自己的组内得到大家的认可,组织内部还是有一定认可度的。但是转了之后竞争升维,调整好心态。

-

测试转研发的一年总结 at 2021年11月09日

测试天花板是比较局限,不过看机会。

纯业务测试生存空间会被进一步压缩。

测试研发比也会压缩。

测试根据风险进行投入,比如交易链路投,其他非关键链路不投测试资源,有问题再打补丁。