-

2 年工作经验需要具备哪些技术 at 2021年06月18日

个人理解,2 年一般要求是一个独立的执行者 + 入门的协调者吧

1、可以独立 Hold 住中小型项目的整个测试过程,包括前期评审到测试到最后上线。

2、接口、UI 自动化至少两者有其中一者的经验,能基于工具或框架编写用例

3、对自己测试的系统整体架构有了解,自己测的最多的部分能说清背后怎么实现的

4、视野除了自己所在的小公司,还能看到一些行业的东西,比如接口测试除了自己用过的,还有什么流行的工具,大概优缺点是什么,不一定用过,但有一些了解。不过,实际上招聘不是看 2 年经验要有什么能力或技术,你是否符合,而是岗位要有什么能力或技术,你是否符合,然后再看你工作年限,年限只要不是过大一般没问题。2 年一般对应的是中级或者高级 title,可以参考下照片网站上这方面的岗位招聘要求。

-

测试开发之网络篇 - 常用服务协议 at 2021年06月18日

RPC 应该不算是协议吧?

-

基于百度脑图的用例增量保存 + diff 展示整体设计 at 2021年06月18日

明白。

避免用例丢失思路我们是一致的,都是保存历史记录,并支持一键恢复。

可以随时选择任意父节点进行拼接这个挺好的,可以像前面其中一位同学说的,可以任意组合用例库里的用例形成自己的测试计划。从目前大家使用上来说,这种场景比较少,偶尔遇到直接在脑图里复制粘贴也基本可以满足。后面如果需要这方面的特性,我们也参考下这个思路。感谢分享。

-

学习下 MQ at 2021年06月17日

语言很通俗易懂,也有很多例子,点赞!

针对消息不一致,分享下我接触过的系统做法:

首先,消费者在消费成功后通过同步请求或者另一条 mq 队列,反馈给生产者,生产者更新自己内部这条消息的状态为已处理。

同时生产者内置一个定时任务,查看内部所有待处理消息是否超时,如果超时,进行自动补偿。补偿大概步骤是

1、发起 http 同步查询给消费者,确认消费者是否有消费

2、若消费者反馈已消费,直接更新生产者自身内部消息状态

3、若消费者反馈未收到,则进行预警,人工介入处理(一般不会直接重发,因为重发有可能引发更严重的问题,如加剧 mq 消息堆积的情况) -

基于百度脑图的用例增量保存 + diff 展示整体设计 at 2021年06月17日

好奇问下,你们当时数据存储设计,把用例拆那么细的初衷是?每次读取完整脑图都需要各种连表查询重新组合,会不会对数据库造成比较大的负载?

文章中的思路应用到你提到的 “不想每次给到后端的 json 都是整个脑图”,其实也是可以的,json-patch 的生成改为由由前端来做就行了,这样就可以只提交 patch 内容给服务端(json-patch 和 json-merge-patch 两个格式设计初衷就是做 json 数据增量保存,节省大型 json 修改保存时的带宽用的)。至于统计每个人每天新建、修改了多少用例,个人理解已经不是增量保存的范畴了,应该用你说的加更新时间和更新用户信息会更好。

我当时整个 patch 生成的逻辑全部放服务端,主要 2 个原因。一个是找到的库是 java 的,另一个是冲突时后端有全量 json ,方便做整体备份避免丢失用例。从我们引入 agileTC 进行落地的整个经历看,对于用例平台来说,丢失写过的内容(哪怕是引起冲突无法保存的内容),是用户最无法容忍的问题,所以要尽一切努力去存储用户期望保存的内容。

-

基于百度脑图的用例增量保存 + diff 展示整体设计 at 2021年06月17日

tapd 也支持 xmind 测试用例?看介绍好像没提及。

-

今天京东 APP 地址信息被修改且差点被电信诈骗 at 2021年06月17日

可以问下在京东里面的测试同学帮查,这方面信息客服不一定能看到。

-

今天京东 APP 地址信息被修改且差点被电信诈骗 at 2021年06月17日

这个得京东内部查下登录方式了。一般这种大型 app,除了用账号密码,还可能会提供别的登录方式。

-

基于百度脑图的用例增量保存 + diff 展示整体设计 at 2021年06月17日

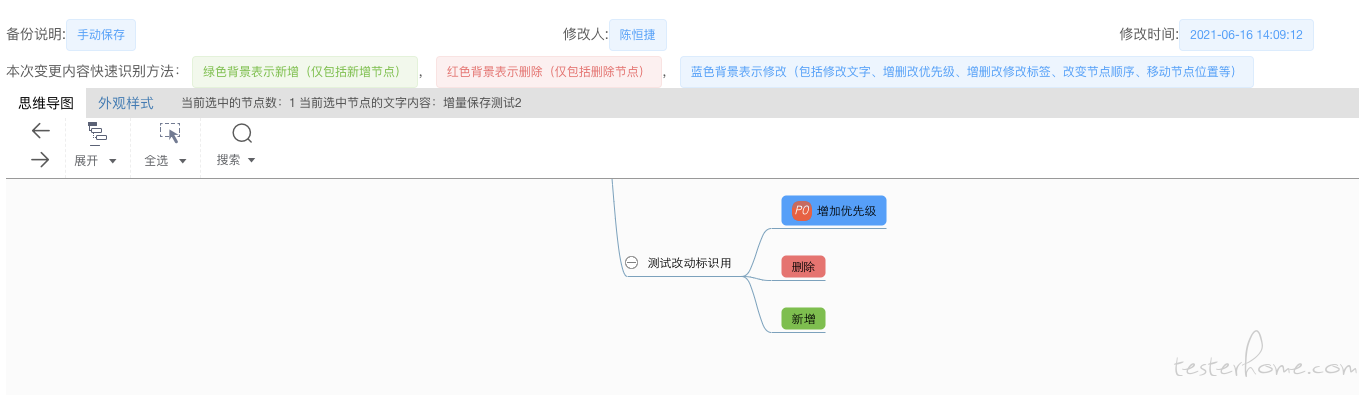

不同团队可能需求不一样。我们这的优先级、自定义标签,用得还挺多的。

比如写用例的时候,有些地方需要用例评审时特别关注,就打个【待确认】标签。

比如给开发自测用例的时候,一般就直接给 P0 优先级的 -

今天京东 APP 地址信息被修改且差点被电信诈骗 at 2021年06月17日

信息留言放在地址管理这个挺奇怪的,感觉真的有点像地址管理的其中一个对外暴露的接口鉴权有漏洞。

-

Seldom 2.0 - 让接口自动化测试更简单 at 2021年06月17日

这种算是测试用例里面的前置条件吧,类比测试框架里的 @Before 类方法。这种场景很常见。

至于是每次生成订单,还是写死固定几个不会改状态的订单 id,就要根据实际情况来选择了。

-

关于递归找出依赖用例,请教一下各位大佬 at 2021年06月17日

依赖检测找到另一个算法,看起来逻辑比有向图判断环更简单,可以参考下:

https://github.com/scarcoco/projx/issues/38 -

关于递归找出依赖用例,请教一下各位大佬 at 2021年06月17日

1、是不是需要做下循环依赖的校验?比如 1 依赖 2,2 依赖 3,3 依赖 1 这种。

2、这里最深的 if 已经是第四层了,嵌套略深,而且也缺少对 step id 没有对应 api_id 这种异常情况的检测,目前只是直接忽略返回空列表,而非抛异常。

3、有一个场景没有描述,比如 1 依赖 2、3,2 和 3 都依赖 4。此时应该生成的是 [4, 2, 3, 1] ,还是 [4, 2, 4, 3, 1] ?按照目前实现,会出现的应该是后者。建议按照这几个信息,分块编写相关逻辑:

- 递归结束条件:step 数组内元素个数为 0、值为 null 或者不存在此 key

- 每次递归需要进行的操作:把依赖的 step id ,在验证确认对应 id 的用例存在后,加到执行顺序列表中当前 step 的前面

- 其它需要抛出异常的场景:循环依赖校验、step id 在用例列表中不存在

同类逻辑 java testng 框架的 depends 逻辑也有类似实现,建议也可以参考下。

-

基于百度脑图的用例增量保存 + diff 展示整体设计 at 2021年06月16日

哦哦,明白。

和我这块确实不大一样。我这里的 diff 除了展示,还需要具备给用户直接复制粘贴,重新应用的能力,所以展示方式使用了脑图,而不是 json 之类的纯文本展示方式。

我的展示效果大概是这样的:

-

基于百度脑图的用例增量保存 + diff 展示整体设计 at 2021年06月16日

服务端相关的代码改动及配套单测,已提交 PR 给官方。地址:https://github.com/didi/AgileTC/pull/93

增量生成、应用、标记的逻辑全部在

case-server/src/main/java/com/xiaoju/framework/util/MinderJsonPatchUtil.java这个工具类配套单测在

case-server/src/test/java/com/xiaoju/framework/util/MinderJsonPatchUtilTest.java -

基于百度脑图的用例增量保存 + diff 展示整体设计 at 2021年06月16日

哈哈,看来大家都殊途同归。

下面介绍的 start end 坐标字段,有点没太理解具体是什么的坐标。可以写个示例么?目前节点坐标信息我是通过 json-patch 里面的 jsonPointer 直接拿的。对于子节点数组型用下标会不准,我是先把 array 都转成 object ,key 是节点里 data.id 的值。

-

鸿蒙 OS 浅出学习笔记(二) at 2021年06月16日

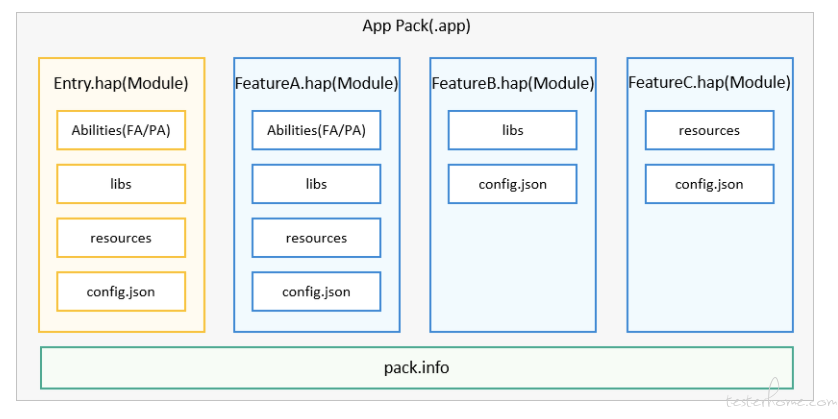

看了下官网,找到答案了:

-

鸿蒙 OS 浅出学习笔记(二) at 2021年06月16日

鸿蒙的 app 不再是 apk 格式了,而是 hap 格式?

-

用 Git 、自动化测试框架和报告管理手工用例 at 2021年06月15日

好奇问下,实际落地怎样,各个团队的测试人员愿意用单测框架写代码的形式,来记录用例信息,和登记测试结果么?

-

基于百度脑图的用例增量保存 + diff 展示整体设计 at 2021年06月15日

嗯嗯,我们主要用来写用例、评审用例和执行用例,作为测试平台的用例管理模块,也用于作为测试过程数据中测试进度、用例数量的量化指标来源。

不同项目组在整个测试流程上还是有一些差异的,暂时还没统一,所以暂时也不需要太复杂的,我们更崇尚 less is more ,专注做好一个功能就足够了。用户权限这个官方的最新版已经加上了,看板这个,我们内部有用另外的项目流程管理平台,看板用那里的足够了。

至于单任务关联多用例集,以前有想过,但其实维护成本和使用成本都很高(要不用例集拆得很碎方便组合,要不任务关联能力要很强能任意选择部分用例)。实际上,只要有历史用例集和复制粘贴,就可以完成类似目的了。

-

pytest 中有失败用例会导致 Jenkins 的 job 构建失败吗? at 2021年06月15日

这是个 bug,我周末查下啥原因,修复下

-

基于百度脑图的用例增量保存 + diff 展示整体设计 at 2021年06月15日

好奇问下,你们现在手动测试用例是怎么编写和记录测试结果的?我们这边基本都是 xmind 为主,少数无界面可以直接 api/单测测试的,就直接写代码/上对应测试平台写用例。

-

基于百度脑图的用例增量保存 + diff 展示整体设计 at 2021年06月15日

哈哈,其实我 title 确实是测试开发。

非常赞同你对 “测试开发” 和 “自动化测试” 两个概念的阐述。在我们公司,自动化测试要求是社招的所有 title 带有 测试 的岗位都需要具备的。

最后这个 “而且要求具备对测试流程的理解”,也非常认同。确实这个需求其实不是一开始就按这个需求方案做的,甚至因为这个方案的复杂性,想过各种 “绕过” 的手段。但最后发现确实没有更好的手段,所以才最终选择啃下这块硬骨头。

-

基于百度脑图的用例增量保存 + diff 展示整体设计 at 2021年06月15日

手工的测试用例也是用单元测试框架来做吗?

-

基于百度脑图的用例增量保存 + diff 展示整体设计 at 2021年06月15日

谢谢