-

有没有可能在 suite 上进行数据驱动 at 2022年02月21日

我确认下我的理解,假设 DataProvider 产生 A、B、C 三个账号数据,你是想把执行顺序从:

用例1:A 用例1:B 用例1:C 用例2:A ...改为

用例1:A 用例2:A 用例3:A ... 用例100: A 用例1:B 用例2:B ...对吗?

如果是,那其实你要做的并不是数据驱动,而是执行顺序编排。这个可以用 testng.xml 来做。建立 10 个 testsuite,每个 suite 里面都是你那 100 条用例,然后每个 testsuite 里面设定不同的 parameter 对应不同用户,testcase 里面通过 @Parameter 来获取当前 suite 对应的用户信息即可。

如果不是,可以类似上面示例这样说清楚你想要达到的效果?

-

基于百度脑图的用例增量保存 + diff 展示整体设计 at 2022年02月21日

哈哈,感谢支持!当时还是写了不少单测去测试这个工具类的,因为人工测试太费劲而且也慢。印象中这个类单测的行覆盖率应该有 90% 以上。

-

一些网络协议相关的问题 at 2022年02月16日

没深入了解过这块逻辑,结合个人日常刷新 dns 缓存相关理解:

1、服务器无域名信息则向 DNS 请求获取域名对应 IP。 获取到的 IP 和域名是否保存?保存的话是在内存还是落地?内存的话是多久?

——保存是肯定有保存的,否则不会出现各种刷新本地 dns 缓存的操作。至于是内存还是磁盘里面这个真的不大了解。用 “DNS 缓存” 找到了一篇说得很详细的文章,可以参考下:https://bbs.huaweicloud.com/blogs/1093782、服务器与被请求域名服务器建立 TCP 链接后,后 TCP 断开。在什么情况下可以让服务器再次向 DNS 请求后再与被请求域名服务器建立 TCP 链接?;

——感觉你是把域名解析和 tcp 连接混在一起了,实际流程是:找到域名关联的 ip 信息(先本地缓存,后找 dns 服务),然后和这个 ip 及端口(http 默认 80,https 默认 443)建立 tcp 连接。所以你这个问题的答案和第一个其实是一样的,只有 dns 本地缓存失效才会去问 dns 服务器3、问题 2UDP 的情况;

——个人理解和 tcp 也是一样的4、有没有什么方法可以让每次访问都走 DNS 解析后在发送请求;

——每次都强制清除本地 DNS 缓存即可。不过 DNS 除了本地缓存,还有路由中途各个节点的缓存、地区 DNS 缓存的等很多级缓存的,全部缓存刷新一般需要好几个小时。如果你想要快速更改,要不自己在连接的路由器手动加 DNS 映射关系(一般路由器是最近的节点,而 DNS 查询是只要有一个节点返回了映射关系,就不会继续问下一级节点了),要不直接通过本地 host 文件手动配置固定的映射关系(这个连缓存都不用清,立即生效)。 -

兄弟萌,这个名称怎么修改啊? at 2022年02月16日

改头像是会需要重新审核的,我查了下后台审核列表,没有你,应该是已经有其他管理员审核通过了。而且我看论坛须知你也发了个 已阅 回复信息。

你现在是还没法发帖么?

-

各位公司的研发任务工作流是咋样的呢 可以分享一下吗 at 2022年02月16日

变流程这个,我理解是一个管理问题了,怎么限制大家随意改变系统的流程。自研的话灵活度更高,其实也更容易被提这类需求。不过自研成本也不低,团队没有一定规模,用外部已有的工具可能性价比更高。

-

TestDeploy at 2022年02月16日

还是没太看懂,我说下我的疑惑点:

1、github 官网上给的这个演示 demo ,登录后只看到了 hrundemo_nginx、hrundemo_nomal 两个 job ,从控制台输出看起来就是删掉并重启一个 docker container ,然后跑了一下 httprunner 的某个脚本,因为没权限看到配置所以也不知道 shell 脚本咋写的。不过坦白说,这些东西用 docker pipeline 实现也并不复杂,而且还能收获更清晰的 pipeline 视图清晰看出流水线里面包含啥节点,所以没太看出亮点所在。

2、作者既然开源了,我理解应该是考虑过一些通用化的,意味着每个项目应用应该需要自行配置一些个性化配置(比如哪里配置 httprunner 用例的仓库等)吧?这篇文章和 github 的 readme 都没看出来这些怎么配置,并且配置项里有些不知道应该配啥值的内容(比如

${ShellDir},没见到任何说明这个是啥变量,据我了解应该不是类似 ${PATH} 这类有预配置的变量吧?),所以也没法从部署环节上感受到文章里提到的 “只需简单配置就可以 xxx ” 。目前开源领域确实缺少一个融合了 编译打包、部署、执行自动化测试 的开箱即用的平台(jenkins 很接近,但初始配置比较繁琐,离开箱即用还有段距离),这类平台其实很多公司内部都有自研,只是由于融合了非常多内部别的平台工具提供能力(比如最常见的通过 k8s 提供容器部署能力,通过接口测试平台提供接口测试能力)导致很难独立开源。

建议楼主可以把文档完善一下,明确说明一台机器从零开始部署到底需要哪些步骤并尽可能简化为少量命令,并补充说明一下怎么在里面建立一个新项目(比如典型的 java spring 项目)的构建部署测试流程,这样可能效果更好?

PS:目前 Jenkins pipeline 生态已经比较完善,groovy 语言比 shell 语言语法上更接近大家常用的语言,且也支持自行扩展为独立的外部函数库形成功能组件(比如一个函数就完成执行 httprunner 用例并自动存档对应 html 报告结果的工作)。相比之下 "采用 shell 作为主要开发语言,功能组件化" 目前没太感觉到是一个亮点?

-

兄弟萌,这个名称怎么修改啊? at 2022年02月16日

这个是你的登录用户名,意味着改了后你登录时用的用户名也得改过来,否则就登录不了的。大部分地方显示的是 姓名 ,这个是你自己可以自由设定的。

确定要改么?

-

涨薪 30% 的测试工程师面试中这样谈项目 at 2022年02月15日

数据流/架构图 这个点个赞。我面试问业务项目的时候,会让面试的同学选一个最熟悉的项目,把这个图画一下。从中可以看出他对这个需求背后技术实现的熟悉度,也便于快速了解这个业务项目进而更好地做后续的提问。

-

接口自动化框架搭建 at 2022年02月15日

可以上社区的开源项目版块,或者直接 github 找找?不见得每个框架都会对外宣传的

另外,站内的 hrun4j 有调研过么,是否满足?

PS:不知道你的接口覆盖率统计是啥定义,不过目前很少见到有接口自动化框架会弄这个玩意的。如果定义是已有测试用例的接口数量/所有接口数量,那必须得有全部接口信息,这个属于接口定义或者接口文档范畴了;如果定义是代码行覆盖率之类的,那必须接入覆盖率工具,这个和接口自动化关系就更弱了。

-

【接口自动化】异步接口如何做断言? at 2022年02月15日

个人理解,异步接口一般是由于执行耗时长,所以调用方不用等待执行完毕,而是发送完即可。

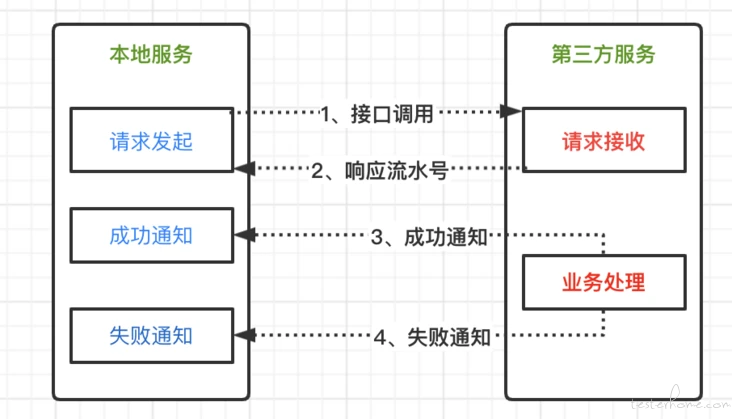

根据业务场景,有可能发完就啥都不管,也可能会配套有被调用方回调调用方返回数据,以及调用方定时轮询查询数据最新状态避免被调用方回调失败这类操作形成闭环。类似下图(图里是带回调但不带主动查询补偿的场景):

所以怎么做断言,取决于你要校验的是这里面的什么。

- 要校验异步请求本身是否成功——就直接看发送请求后被调用方有没有响应、响应有没有报错(比如格式校验这类耗时很短的可能会直接返回失败响应)、响应时内部处理(如格式校验、记录到内部任务队列中)是否正确。

- 要校验异步请求后被调用方内部处理是否成功——查被调用方的内部数据状态(如查数据库)

- 要校验异步请求后被调用方是否正常回调——在调用方这边查内部数据状态

- 要校验主动补偿是否正常——断言看被调用方的查询接口查询结果,是否和库内最新结果一致;同时关掉被调用方的回调能力,看调用方是否能自己触发主动查询。

-

python *args 和 **kwargs at 2022年02月14日

感觉有些文字说得不大清晰,“把参数打包为 xx” 这个有点怪怪的?

我的理解是:本身函数可以接收未命名参数和命名参数。而有些时候函数会需要支持可变参数(比如某些整合类函数,参数可能是直接透传的或者自身逻辑只需要用到其中少量参数),所以才有这样一个方案便于传递和识别函数的所有参数。

未命名参数会按位置顺序传入 *args ,由于本身只有位置没有名字,且不可变,所以用的是 tuple 来封装。

命名参数会传入 **kwargs(kw 是 key word 的缩写),由于本身参数定义是名字 + 值的组合,所以用 dict 来封装。 -

TestDeploy at 2022年02月14日

没太看懂,这个是一个环境部署平台,还是一套部署脚本,还是?

跑去 github 看了下 readme ,也点开看了下 demo 地址(打开看就是个 jenkins ),没太看出架构图里提到的各种东西在哪里。而且要实现类似架构图的效果,Jenkins pipeline 貌似也可以实现(加 stage 调用这两个工具即可)。

也可能是我没理解到亮点所在,建议可以举一个典型使用场景,说明下怎么用这个项目,以及用了后带来什么好处?

-

已有接口自动化平台,想引进 UI 自动化,请问是合并一起还是分开两个工程好 at 2022年02月14日

没有绝对,看你们实际情况。

从你们接口自动化的技术栈来看,只要 request 改为 appium 就是一个 UI 自动化框架的技术栈了,从这些共性内容方便维护的角度来看,合起来比较好,也便于你们有时候写一些结合接口自动化造数据的 UI 自动化用例。

但如果你们框架内部除了这些基础技术栈,还有比较多针对接口自动化定制的功能,而且这些功能在 UI 自动化上是无法直接复用的,意味着可能会有一定的兼容成本,那 UI 自动化单独弄可能更好。

-

请问一下 jmeter 的用户并发图的,点点点是代表什么意思。 at 2022年02月14日

个人理解,圆点代表采样数据。这个图不是每一刻都有新数据采集的,每次采集就会多一个点。然后前后的点连线就成为了看到的曲线了。

至于为啥后面会没有,看你的图像是活动线程数,你结合看看后面这段时间是不是有类似 sleep 或者服务器响应比较慢之类的操作?

-

【专利方向】软件测试专利思考方向 at 2022年02月14日

一般著作权好弄点,一个平台甚至一个模块就可以搞一个。专利的话看看有没有什么比较特殊的测试方法或者技术方案,然后查下有没有已有专利,没有的话可以申请下?

-

2021 年总结随笔 at 2022年02月12日

金融领域业务知识还是非常有价值的,并不见得比技术地位低。28 还年轻,加油!

PS:现在 活期 +Plus 也基本售罄了,活期里面收益还是算很高的。大额存单 + 也曾经想过,20w 起步劝退。N 年前的智能存款 + 被坑了,变成了存满 5 年才有 4.5% 收益,提前取变成 0.3%,还好钱不多继续放着,但不敢再放那么多钱进微众的产品里了

-

各位公司的研发任务工作流是咋样的呢 可以分享一下吗 at 2022年02月11日

我们之前用的 ones ,基本就是需求产品负责记录和管理,然后开发和测试排期估时用任务(通过把任务拆细到最大预估完成时间不超过 6h 来进行排期),测试时有 bug 就记录缺陷。是会比较割裂,不过大部分情况除了领导大家也没啥要把这些东西串起来的需要,而且好像也可以自定义设置,给表单里加上关联某某需求/任务/缺陷之类的字段。

最近顺应公司换飞书的节奏,换了新出的飞书项目,思想差异挺大,比较偏向于快速看到某个需求的研发流程全貌及各节点进展情况。需求内部拆分为多个节点(如需求评审、ios 开发、android 开发等),每个节点又可以建子任务啥的,而且有自己的生命周期,还在适应中。

说实话,除了 jira 是可以非常自由定制工作流和各种任务类型外,其他大部分项目管理类工具都是基于自己的项目管理思想来建立的,不见得可以很自由地设定工作流,有时候甚至要反过来团队的工作流去适应系统。所以选系统的时候就相当于已经选择了工作流了。

-

作为一名自学的测试开发工程师,如何继续技能上的进阶之路? at 2022年02月11日

你这个问题核心是视野受限,可以多出来和同行交流,参加下当地的沙龙或者社区组织的 MTSC 大会啥的,看看外面的世界。视野开阔了之后,你会发现你现在已经习惯的很多做法,其实还有很多可以简化或者提效的空间。

另外,java 是工具,工具的目的是解决问题。

建议你定一些解决工作中问题的目标,比如让你测试报告里的统计数据从自己从系统里算变成自动生成之类的,然后这个小脚本或者小 web 平台可以用 java 这个工具来实现;或者通过学会 Java ,看懂开发是怎么修复那些比较关键的 bug 的,并把自己的理解告知开发,确认和开发思路一致。

再深入或者熟练点,可以通过看代码理解开发实际实现逻辑,分析是否有漏洞(代码也是文档的一种,能通过分析需求发现漏洞,那也能通过分析代码发现漏洞),以及引入一些基于 java 的工具(如字节码增强技术,可以做到不改动任何开发代码的前提下直接插入/修改代码逻辑,性能 apm 类和 “无埋点” 采集用户行为数据很多都基于这个)来让你能更自由高效地去伪造各种异常场景,确认异常兜底逻辑是否有效。

-

作为一名自学的测试开发工程师,如何继续技能上的进阶之路? at 2022年02月11日

你提到的这个平台,除了缺陷,有其他测试日常用的工具在上面吗?

按完整研发周期来走,比较常见会需要的功能包括:

提测前:测试用例管理(特指手工测试的,便于沉淀用例,以及让开发记录自测情况)、需求管理(有需求管理平台也可以忽略)

提测动作:提测管理(方便自行设定提测单格式、准入准出准则和快速统计测试的任务量,如果项目管理工具有相关功能也可以直接用)

测试中:接口测试、性能测试、UI 自动化测试等各种专项测试工具、造数据平台及各种杂七杂八的业务提效工具、持续集成流程(有 jenkins 也可以先用着,不一定要重复造轮子)、各种代码扫描工具、测试环境管理(有不止一套测试环境,或者并行需求比较多的一般都会有这块需要)

测试结束:测试报告(包括结论、各项数据图表)、测试产物(如 app 的话要给出测试确认通过的 app 包给发布人员)

上线后:线上故障管理(故障报告、待办项跟踪、数据图表等)、线上监控大盘等简单点说,不一定只有自动化测试才是测试平台,测试日常需要用到且有多人使用或者协作需求的,都可以成为平台的内容,为测试服务。

-

作为一名自学的测试开发工程师,如何继续技能上的进阶之路? at 2022年02月11日

哈哈,第一行代码我也有看。很适合入门的一本书。

-

作为一名自学的测试开发工程师,如何继续技能上的进阶之路? at 2022年02月11日

如果想快速进阶,那需要先遇到需要更高阶技术的场景,这时候你去学习、去实践,效果是最好的。

而业务没有复杂到一定程度或者公司规模没有达到一定程度,很多时候是没有这种场景的。我觉得你遇到现在这个天花板,主要两方面因素:

1、环境因素。你所在的公司或者团队没法明确给你一个需要更高阶技术的方向,直白点说就是你现在的技术方面能力已经超出团队对技术能力的需要了。

2、个人因素。楼主也坦言自己目前这些技能学习还在入门阶段,基础还不是很牢固,也提到在某些性能测试方面自己也不大了解怎么做这方面的测试方案。可能说句不好听的,处于成长曲线里的 “愚昧之巅”。个人建议:

1、对于环境因素,不想换公司就想办法扩大自己的负责范围产生上升空间,愿意换公司就可以换个更大和更完善的团队(不过你现在 1 年左右经验且基础不扎实,不是很建议现在换)。比较常见的进一步的测开实践有:建立集中的测试平台(30 人以上测试团队一般会需要,对于降低工具入门门槛、统一一些测试方式和测试用例沉淀等都会比较有效)、测试左移(建立持续集成流水线并在流水线加上稳定且快速的自动化测试节点、深入开发技术评审环节并能给有效的意见建议,需要和开发深入合作)、测试右移(建设/借助各项线上监控/检测手段,快速发现线上问题并组织修复、复盘,保障线上不出故障,需要和开发 + 运维 + 产品深入合作)。

2、对于个人因素,不知道对于接口测试,你目前除了会测接口,是否会使用和开发类似的技术栈去写一个接口?对于 UI 自动化,除了会写 UI 自动化脚本,是否有学习过 android/ios/web 开发的基础知识,做一个简单的 todolist 或者个人博客的应用?测一个接口比写一个接口简单得多,但写一个接口你才会发现原来还有很多测试点是你测的时候没有考虑到的(比如一次请求分别写入多个表时的是否有做事务处理避免中途异常导致脏数据、高并发时的用到的各个数据存储类是否都线程安全、一些全局数据存储存储会不会放在内存里导致在生产环境多节点部署时会有问题)。去学习一下被测系统是怎么开发的,自己动手写个麻雀虽小五脏俱全的系统,你才会真正掌握某项技术的闭环,这个过程中你才有机会从底层开始建立自己对被测系统原理的认知,才能依赖这个认知在未来更快速上手新技术新系统,并找到各种另类或者偏底层场景的测试方法。

至于开发技术怎么学习,看看初级开发怎么入门之类的资料或者买本开发的入门书,或者直接看某些流行框架的官方教程也可以,只要目标定了,相信以你的自学能力,总归能想办法达成目标的。

-

minium 弹框处理求助 at 2022年02月11日

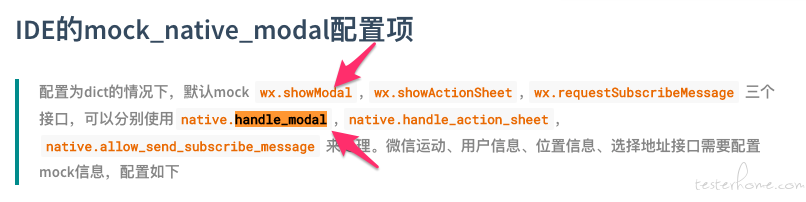

我理解这段文字意思是 modal 的 mock 你啥都不用写,默认就会 mock 掉了。你在 minium 里面通过 handle_modal 就可以处理。

你要不直接执行官方的小程序 + 自动化用例 demo 试试?里面也有 modal 处理的示例。

https://git.weixin.qq.com/minitest/minitest-demomodal 处理的函数在这里:https://git.weixin.qq.com/minitest/minitest-demo/blob/master/testcase/cases/test_native.py#L238

-

minium 弹框处理求助 at 2022年02月11日

PS:我看官网的示例用例里面,就有操作弹窗(小程序里貌似称为 modal ,属于原生控件)的用例片段:

也有完整可直接执行的用例:

https://git.weixin.qq.com/minitest/miniprogram-demo-test/blob/master/nativetest.py你有尝试过吗?

-

minium 弹框处理求助 at 2022年02月11日

信息太少啦。。。提问请不要一图流。。。请像报 bug 一样提供足够的上下文信息方便阅读,我们不是你同事,压根不知道你在研究啥。比如你这个到底是个啥应用,我如果不百度 minium 发现是个微信小程序自动化框架,都没法看出这是个小程序。。。

微信开放社区里面有解决方案,你把相关文章地址也搬过来吧,这个文章至少能说明更多问题细节。同时也说下对哪些部分(术语?名词?)看不懂,方便了解的同学针对性进行解释?另外,也把你做过什么尝试也发一下,越详细越好,把代码、日志都附上来。尽量把你做过的尝试说明清楚便于有经验的同学快速看出哪里有问题,直接回复存在的问题和解决思路,这样降低回答者成本,也便于你收到更多有效的答复。

-

沉淀技术——21 年年终总结 at 2022年02月10日

有时候看得越多,越容易看到自己的不足,而且现在已经不在 pp 啦。