本文来自 thinkingloop 的 k,一个手搓过实时翻译语音智能体的投资人。

Caddy 是什么?

Caddy — 用你的声音控制所有工作应用

Caddy 号称是:下一代计算界面,由语音和屏幕上下文驱动。Caddy 通过让知识工作者直接与电脑对话,消除了点击和复制粘贴的混乱。当今的知识工作者已经生活在以语音为先的世界中——他们在 WhatsApp、iMessage 和 Discord 上说话。现在也是我们的工具倾听的时候了。

创始人: Caddy 由 Connor Waslo 和 Rajiv Sancheti 联合创立。两位创始人在创办 Caddy 前共同在视频通信独角兽 Loom 工作了四年,分别领导 Loom 的 AI 套件产品和设计团队。Rajiv 曾担任 Loom AI 功能的设计负责人,此前也在 Airbnb 及 Kleiner Perkins (KP) 孵化器参与产品设计项目。Connor 是 Loom AI 套件的产品负责人,并带领过 Loom 的定价与营收团队,对企业软件的商业化和用户需求有深入理解。这样强强组合的背景使他们深刻认识到语音交互在办公场景的潜力。

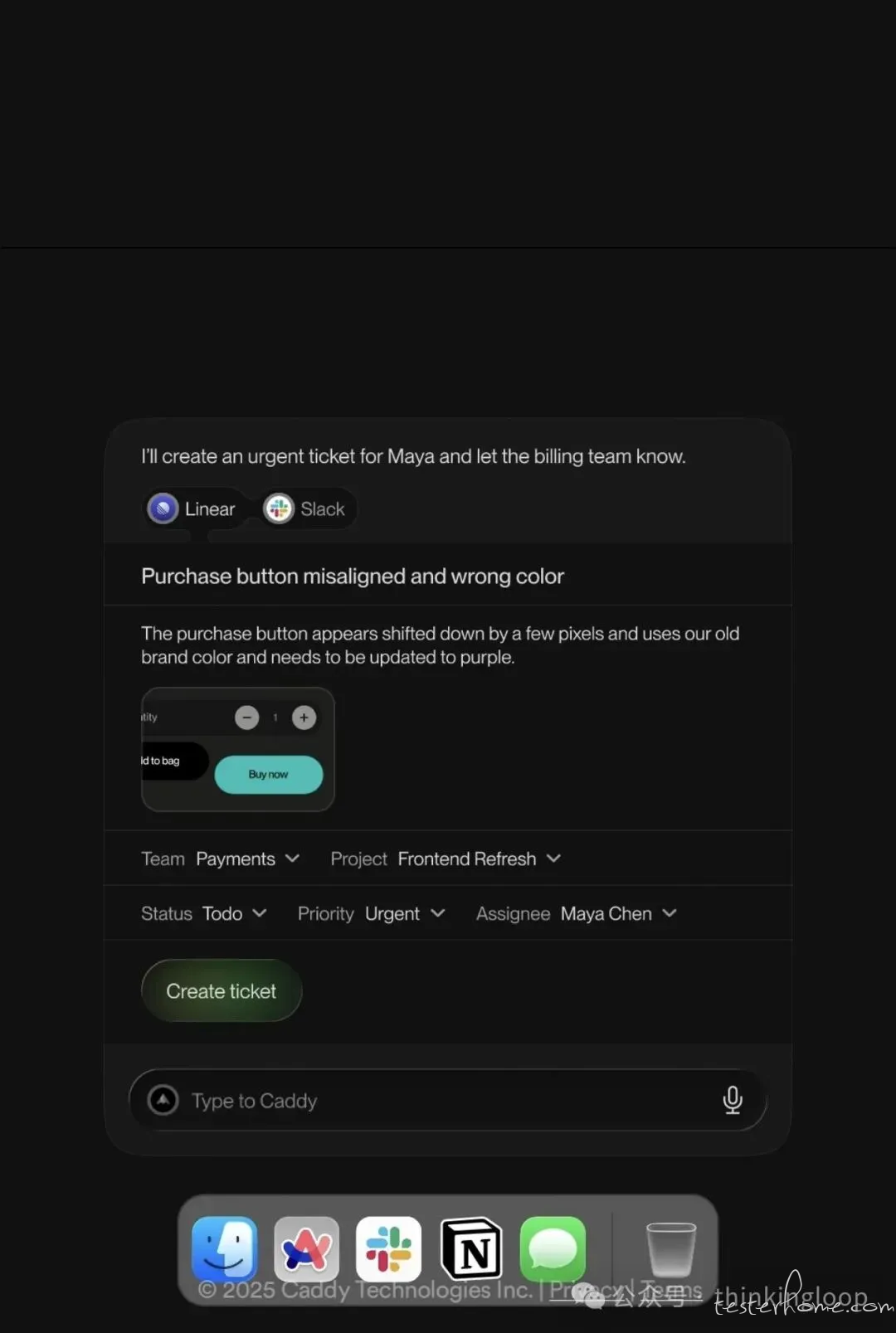

产品: Caddy 打造 “工作版 Siri”,让用户用语音完成跨应用的复杂工作流程。简单来说,Caddy 将用户的声音变成计算机的新型输入接口。它能够 “读懂” 用户屏幕上的内容和当前意图,从而在用户持续专注时自动替用户执行操作。例如,当用户说出 “创建一个 Linear 工单并分享给 Slack” 这样的指令后,Caddy 会理解上下文并在后台立即于 Linear 中创建工单,再将链接发到 Slack 指定频道,无需用户手动切换应用来回操作。

Caddy 提供两种模式:

操作模式(Action mode): 用户口述意图,Caddy 即可跨应用执行相应任务(如发送 Slack 消息、在日历安排会议等),因为 Caddy 能看到当前屏幕内容并连接相关应用,所以用户可以免除频繁在各工具间切换。

听写模式(Dictation mode): 用户可以在任意文本输入框直接用语音输入文字(邮件、即时消息、评论等),完全替代键盘打字且适用于全局,不论当前聚焦在哪个应用窗口。

让 GPT5.1 复现一个 Caddy

Caddy 本质上是「桌面代理 + 语音前端 + LLM 编排 + App Connectors」,挂在 OS 最底层,把 “说话 → 操作多应用” 的链路打通。

我按工程链路拆一遍,从你按下说话键,到 Linear 里真的多了一条 ticket。

1.顶层架构图

可以粗暴分成 5 层:

客户端/OS 集成层:桌面 App、快捷键、麦克风、屏幕上下文抓取、输入注入

语音管线层:VAD、流式 ASR、命令式文本后处理

上下文与状态层:屏幕内容解析、当前应用/选中对象、用户会话状态

LLM/Agent 编排层:意图理解、工具调用规划、多步 Workflow

Connectors 执行层:Slack / Linear / Calendar 等 API + 必要的 UI 自动化

2.客户端:常驻桌面的小 daemon(守护进程)

目标:抢占「入口」,掌握输入/屏幕/部分输出。

关键组件:

-

桌面常驻进程

- Mac:菜单栏 App + 后台 daemon

- Windows:Tray app + 后台 service

-

全局唤起方式

- 全局快捷键(比如 Fn 或自定义),区分两种模式:

- Fn + 单击:Dictation Mode

- Fn + 长按:Action Mode

- 或者在当前窗口边缘挂一个 “对讲机” 小按钮

-

麦克风采集 + 本地 VAD

- 16k/24k PCM 流式上传(WebSocket/gRPC)

- 本地语音活动检测(VAD)做:

- 减少静音上传

- 判断一句话的结束,触发 “开始理解 + 执行”

-

屏幕上下文采集

- 当前 前台 App:bundle id、window title

- 当前 URL(浏览器场景下):通过浏览器扩展或自动化接口拿

- 选中内容:浏览器:content-script 读 selection/原生 App:Accessibility API / clipboard hack

- 截图:整个屏幕 or 活动窗口截图(高质量 PNG)——后面给 OCR/vision 模型做 fallback

-

输入注入(用于 Dictation 模式)

- 通过 OS API / IME:模拟键盘输入或走 Text Input API(Mac Text Services / Windows TSF)

- 要处理:光标位置/撤销(Cmd+Z)与重试

这层 80% 是 OS & 桌面工程,AI 只是上游/下游。

3.语音管线:从 “声音” 到 “可用文本”

目标:低延迟、高准确、偏命令语气的 ASR。

链路:

- 本地 VAD / Chunking

把长语音切成合适 chunk,减少 RTT

可先丢给 ASR 做 “热启动”,边听边转

- 流式 ASR

典型:WebSocket/gRPC 发送音频帧,返回增量 transcript

要支持:中途修正(partial result replace)/实时显示给用户,做 “我听懂了” 的反馈

- 文本后处理

-

命令场景的特殊优化:

- 专有名词(Linear、Figma、Jira、Notion…)自定义词表

- 标点补全(尤其是 Dictation:句号、换行)

- 简单格式化(邮箱、链接、代码块 etc.)

- 可以在 ASR 后再走一个轻量 LLM 或规则引擎:

- 把 “帮我建一个 linear ticket 然后丢 slack”→ 标准化成相对规范的英文或结构化意图文本

Dictation 模式里,很多时候 ASR + 轻后处理 = 可直接注入;

Action 模式则将文本交给下一层 LLM/Agent。

4.屏幕上下文引擎:让 “这个” 有具体指代

Caddy 卖点之一就是 “看得见你的屏幕”,否则 “share this to Slack” 这样的应用程序交互会懵。

可以设计一个 Context Service(大部分逻辑在客户端,本地优先):

- 基础元数据

active_app: Slack / Chrome / Linear …

active_url: 当前 tab URL

selection: 文本内容 / DOM node path

clipboard: 最近复制的内容(选配)

- 结构化上下文抓取策略

-

浏览器里:

- content script → 把当前页面标题、部分可见文本、选中内容抽取出来

- 做一个摘要 + 关键信息提取(本地 or 远端轻量模型)

-

原生 App:

- 通过 Accessibility API 读当前窗口文本(Slack 消息列表、邮件标题等)

- 或者只能拿到 window title,但也有用:

- 比如 Linear ticket 标题/ID 通常挂在 title

- 截图 + OCR / 多模态 fallback

-

“只知道这是一个截图里的 Figma 图层” 时:

- 截图 → 本地 OCR(names / labels)→ 再给 LLM

- 或截图 → vision 模型 → 解析 “当前是 Slack 对话,选中消息是 xxx”

- 上下文对象化

- 对 Agent 暴露一个统一 JSON,例如:

{

"active_app": "Linear",

"active_url": "https://linear.app/...",

"selection_text": "Bug report: ...",

"screen_summary": "User is viewing a bug report in Linear tagged 'P1 - Production'.",

"entities": [

{"type": "ticket", "id": "LIN-123", "title": "Login fails on Safari", "url": "..."}

]

}

隐私友好做法:

尽可能在本地做提取 + 摘要,只把 “压缩后的语义信息” 发给服务器,而不是裸截图/全文。

5.LLM / Agent 编排:把 “话” 和 “屏幕” 变成一串 API 调用

这里是整套系统的大脑。

5.1 模式识别(Action vs Dictation)

-

客户端已经大致知道你按的是哪个键(模式),但仍然可以:

- 对 ASR 文本做一次简单分类:“帮我写一段回复…” + 光标在输入框 → Dictation 优先/“创建一个 Linear 工单并分享到 Slack” → Action

有冲突时,提示用户短确认,例如弹个 Toast:“我理解为执行操作,而不是输入文字”。

5.2 意图解析 + Workflow 规划

在 Action 模式下:

- 构造一个大 Prompt / System message:

你是谁:“你是一个桌面工作流助手,可以调用以下工具…”

你能做什么:列出工具(SlackTool / LinearTool / CalendarTool / GmailTool…)的 function schema

屏幕上下文:把上面那份 Context JSON 裁剪后塞进来

用户语音转写文本

- 通过 tool calling / function calling:

-

LLM 生成一组工具调用:

- 先 LinearTool.create_issue(…)

- 再 SlackTool.post_message(channel=…, text=issue_url)

-

对多步流程可:

- 在一次对话中串联多个 tool calls

- 或分多轮:工具执行 → 结果(issue_url)作为新的上下文 → 下一个工具

- 歧义与确认

-

比如用户说 “发到产品群”,渠道名模糊:

- LLM 先调用 SlackTool.list_channels

- 再根据结果选择最可能的那个

- 不确定时进行回问:“是 #product-team 还是 #product-roadmap?”

在 Dictation 模式下,LLM 主要是做 “润色/格式化”,而不是 orchestrator。

6.Connectors:跨应用执行层(API & UI 自动化)

目标:让 Agent 的工具调用变成真实世界的 side-effect。

6.1 API Connectors

每个 SaaS app 就是一套小 SDK + 工具定义:

-

认证 & 授权

- OAuth 2.0 / OIDC

- 后端安全存储 access_token/refresh_token(KMS + 加密)

- Scope 设计:只申请必须的(只读?读写?只读 metadata?)

-

统一的 Tool Schema

- 比如 Linear:

- create_issue(title, description, project_id, labels, assignee)

- list_projects()

- Slack:

- post_message(channel, text, thread_ts)

- find_channel_by_name(name)

-

错误处理 & 重试 & 速率限制

- API 明确返回给 Orchestrator:失败原因(权限不足、字段缺失、配额限制)/是否建议让用户补充信息

6.2 UI 自动化 fallback(无 API / 用户本地状态)

有些事情需要直接 “动鼠标键盘”:

比如往一个非标准应用里粘贴文本、点击按钮。

方案:

-

在客户端实现一层 UI Automation:

- 模拟快捷键(Cmd+C / Cmd+V / Cmd+N …)

- 根据 Accessibility Tree 找按钮位置,再点击

Orchestrator 发给客户端一个执行计划:

{

"actions": [

{"type": "key", "combo": "Cmd+L"},

{"type": "text", "value": "https://linear.app/..."},

{"type": "key", "combo": "Enter"}

]

}

这块做深了就是 “桌面 RPA + LLM planner” 的组合。

7.Dictation 模式的专用链路

相对简单但对 “体验细节” 要求极高:

- 客户端:

开始录音 → 流式 ASR

实时显示文本(overlay or inline)

- 后端:

-

ASR → 轻量 LLM(可选)做:

- 标点

- 口语转书面

- 简单自动纠错(可只在句尾做)

- 客户端注入:

根据光标位置持续插入文本

支持用户打断、撤销、重说

一些语音指令要拦截:“撤销刚刚那句”→ 不要当普通文本打进去,要当命令

一个硬指标:端到端延迟最好控制在 < 200ms 级别,才有 “说一句话字就跟着出来” 的错觉。

8.账户、个性化与 “工作版 Siri” 的持续进化

这层是 “产品力”,但背后也有技术栈:

-

用户账户 & 设备绑定

- 多设备同步:家里 iMac、公司 MacBook,用同一套指令映射与 app 连接

-

个性化指令记忆

- “我说 ‘丢给前端’,你就知道是发到 #frontend-team”

- 技术上是一层小 DSL / mapping:LLM 提取出 pattern → 存成 rule/下次类似话术命中时先走 rule,再 fallback LLM

-

历史记录 & 可审计

- Action 模式所有动作要能在 UI 上回放:“昨天帮你创建了这 3 个 Linear ticket、发了这 5 条 Slack”

- 这既是安全需求,也是 trust & debug 工具

9.基础设施:服务划分与观测

后端大致可以拆成:

API Gateway(面向客户端)

Realtime Service(WebSocket / gRPC,处理音频流 & 实时事件)

ASR Service(可托管 or 自研)

Orchestrator Service(LLM 调度 & tool calling)

Connectors Service(与外部 SaaS 对接)

Auth & User Service(账户、OAuth、权限)

Telemetry & Metrics(日志、trace、指标:ASR 延迟、LLM 延迟、成功率…)

链路是典型的 event-driven:

用户说话 → 音频帧事件

ASR 输出 → Transcript 事件

Orchestrator 输出 → ToolCall 事件

Connector 执行完 → Result 事件 → 推回客户端/日志

10.安全、隐私与 “我到底给了你多少权力”

这类产品非常敏感,安全/隐私几乎是技术架构的一等公民:

-

最小权限:

- OAuth scopes 尽量细粒度

- 屏幕读取可以允许 “只读当前窗口文本,不截屏”

-

本地优先处理:

- 能在本地摘要就不传 raw screen

- 敏感字段(邮箱、token、金额)在发送前做脱敏/mask

-

清晰可见的权限边界:

- UI 中显式展示:“我现在可以在这些工具里代表你执行操作”

- 每条自动执行操作都带来源记录(话术 + 时间)

11.串一下你给的例子:

“创建一个 Linear 工单并分享给 Slack”

从工程链路看就是:

客户端捕获语音 + 当前屏幕(可能正在浏览一个 bug 描述页面)。

语音 → VAD → 流式 ASR → 文本:“创建一个 Linear 工单并分享给 Slack”。

Context Service 提供:

active_app: Chrome

active_url: 某 bug 报告文档

selection_text: 用户选中的 bug 描述

- Orchestrator:

- 结合文本 + context,规划:

LinearTool.create_issue(title=…, description=selection_text, project=…)

-

SlackTool.post_message(channel=”#eng-bugs”, text=“New bug created: ”)

- Connectors:

调用 Linear API 创建 issue → 得到 issue_url

调用 Slack API 发消息

- 客户端:

* 弹个 Toast:“已创建 LIN-123 并发到 #eng-bugs”,并提供撤销/跳转按钮。

整条链路跑顺了,就是 “语音 + 屏幕上下文” 变成 “真正的多 app 自动化”。为了这个愿景和 Dafdef/AI Key、Voice In + RPA、或浏览器侧 Copilot 做对比时,可以直接按这几个层级做差异分析:入口(OS vs 浏览器)、上下文深度、Agent 编排能力、Connector 丰富度、以及安全/隐私策略。

阅读更多 Voice Agent 学习笔记:了解最懂 AI 语音的头脑都在思考什么